La mostra che dal 30 ottobre si è aperta nel Museo diocesano di Donnaregina è senza dubbio un grande evento per il luogo dell’esposizione, la chiesa di Donnaregina Nuova, l’esperienza straordinaria di Gaetano De Vito, che, affascinato dall’arte della propria terra, ha dato vita ad una collezione importante e qualificata e le Opere del Seicento Napoletano che spesso sanno raccontare, più delle parole, il percorso storico e le sfumature di vita della città.

San Giovanni Battista fanciullo

In copertina, l’allestimento espositivo nel coro delle monache dei dipinto appartenenti alla Fondazione De Vito, Vaglia (Firenze)

Se dovessimo sintetizzare con un solo termine questa esposizione dovremmo utilizzare la parola Incontro, che in un’epoca caratterizzata dagli scontri a tutti i livelli è una grande scommessa. è come convergere in uno spazio comune e soffermarsi per un contatto, un confronto ed una riflessione. Nel caso specifico si tratta di una ricerca per conoscere l’esposizione pittorica di un’epoca e di riconoscere il pensiero che l’ha generata. La conoscenza e il rispetto di pensieri e idee sono la base e i motivi che portano le persone a stare insieme.

Il Seicento, un secolo attraversato da una grave crisi economica, politica e sociale, si rivela per Napoli un periodo di straordinaria vivacità nel campo delle arti figurative, tanto da essere definito, il secolo d’oro dell’arte napoletana. Napoli è una grande capitale dell’arte: Caravaggio, Battistello, Ribera, Stanzione, il Maestro degli Annunci ai pastori, Guarino, Preti, Giordano, il giovane Solimena sono solo alcuni dei grandi protagonisti della pittura naturalistica e di quella barocca che forniscono un contributo decisivo alla svolta in senso classicistico della pittura meridionale[1].

A ospitare la mostra Capolavori del ‘600 napoletano è la chiesa di Donnaregina nuova nata in un complesso, quello di Donna Regina, che ha origini antiche.

Maestro degli annunci ai pastori (Bartolomeo Passante ?);

attivo a Napoli 1630 circa – 1650 circa

Eliezer e Rebecca al pozzo

olio su tela, cm 179 x 252

1645 ca.

In un documento del 20 maggio del 780[2], si attesta la presenza di un complesso monastico detto di San Pietro al Monte di Domina Regina, probabilmente in riferimento alla proprietaria dei terreni, e popolato, come molti altri della città altomedievale, da monache italogreche, dette basiliane. Nel IX secolo la struttura ospita monache benedettine e successivamente francescane che sono state in contatto con la stessa Santa Chiara. L’importanza del monastero, riportato da fonti storiche, è attestato dalla presenza, nell’VIII secolo, di una figlia di Giovanni, duca di Napoli e di una figlia di Anastasio, imperatore d’Oriente[3].

Il terremoto del 1293 distrugge il monastero; subito dopo viene adottato dalla moglie di Carlo II d’Angiò, la regina Maria d’Ungheria che, a partire dal 1307, provvede alla ricostruzione della chiesa in stile gotico[4], donando all’ordine gioielli e rendite provenienti dalla vendita di vino greco prodotto nei possedimenti reali di Somma. I lavori vengono completati nel 1316; la regina dispone inoltre di realizzare nella chiesa il suo sepolcro, curato dallo scultore senese Tino di Camaino.

olio su tela, cm 71,5 x 65,5

firmato e datato sul fondo a destra: «Jusepe de Ribera es/panol F. 1638»

L’accresciuto numero delle monache, il desiderio di una chiesa più ricca e fastosa, le notevoli disponibilità economiche del monastero e il clima di generale di ammodernamento delle strutture monastiche che caratterizza la Controriforma, inducono le religiose, ad erigere una nuova chiesa, che viene progettata innanzi a quella angioina, ma con orientamento opposto, ossia con fronte a mezzogiorno.

La costruzione del nuovo edificio, iniziata nel 1617, si sviluppa in varie tappe: la facciata viene conclusa nel 1626, il portale marmoreo aggiunto nel 1647, la cupola costruita nel 1654. Che il gusto locale abbia inciso fortemente nelle scelte architettoniche lo si può verificare facilmente.

Dopo aver percorso la scalinata di ingresso della facciata in piperno e marmo, si rimane abbagliati dalla magnificenza della navata centrale della chiesa impreziosita da un rivestimento di marmi policromi, tipico del barocco napoletano oltre che dagli affreschi della volta e della cupola[5]. I terremoti, l’incuria e l’abbandono hanno mutilato o reso poco leggibili alcuni affreschi e disperse alcune tele ma per la ricchezza di opere che contiene e il valore degli artisti che le hanno realizzate rimane un prezioso scrigno d’arte.

La destinazione a Museo diocesano di questo edificio barocco, che ha arricchito il sito con opere che vanno dal XIII al XIX secolo, oltre a consentire un viaggio attraverso la storia dell’arte sacra napoletana, è una testimonianza significativa del Seicento a Napoli.

I capolavori del ‘600 napoletano, esposti nella chiesa di Donnaregina Nuova, appartengono a una Fondazione creata da Giuseppe De Vito il 5 maggio 2011.

Nato a Portici, presso Napoli, nel 1924 Giuseppe De Vito è stato un ingegnere e imprenditore di successo nel settore delle telecomunicazioni. Nell’ambito storico-artistico è conosciuto come collezionista, studioso e autore di numerose pubblicazioni[6].

Impegnato in approfondimenti e ricerche archivistiche ha dedicato molte energie e cospicue risorse alla valorizzazione del secolo d’oro dell’arte napoletana. Nel 1952, per lavoro, si stabilisce a Milano e sposa Margaret Berry, cantante lirica di origini irlandesi, donna colta e intelligente che condivide con il marito gli interessi culturali e il progetto della Fondazione.

De Vito, che è stato tra i protagonisti del rilancio degli studi sulla pittura del 600 napoletano, collabora ad esposizioni internazionali, conduce ricerche su pittori poco conosciuti, fonda nel 1982 il periodico Ricerche sul 600 napoletano, che per l’attenzione alla ricerca documentaria diviene nel tempo un importante punto di riferimento per gli studiosi di storia dell’arte moderna.

attivo a Napoli 1630 circa – 1650 circa

Filosofo, 1645 ca. Sul manoscritto l’iscrizione: «Odie michi cras tibbi, Ubi sum et tu eris / Quanto maior est fortuna / tanto mino est secura»

Nel 2011 trasforma la rivista in annale della Fondazione e, con il titolo Ricerche sull’arte a Napoli in età moderna, ne amplia gli orizzonti cronologici per ospitare articoli di numerosi studiosi italiani e stranieri, sia giovani che di chiara fama.

Stretto il rapporto con Raffaello Causa, soprintendente al museo di Capodimonte che lo incoraggia nel collezionismo e nelle ricerche dei suoi studi. Sulle colline che si affacciano su Fiesole e sulla città di Firenze nel 1980 i coniugi De Vito acquistano l’antica villa di Olmo, edificio documentato fin dall’878 e nel Quattrocento ed è stato ristrutturato nella forma attuale nel 1616.

In questa sede[7] è oggi conservata la collezione di dipinti raccolta dall’ingegnere nella sua casa di Milano e pervenuta alla Fondazione dopo la sua morte. La raccolta ha come unico oggetto la pittura napoletana del 600: si tratta di più di 60 opere dei maggiori artisti della scena partenopea.

L’ingegnere prestato alla storia dell’arte, come amava ironicamente definirsi è ben descritto dal Presidente della Fondazione Giancarlo Lo Schiavo: Giuseppe De Vito rappresenta un’eccellenza italiana … ingegnere di estrazione scientifica, si appassionò talmente al suo modo di collezionare che decise di ricominciare a studiare un periodo ben preciso dell’arte napoletana, quello del Seicento … da diventare uno dei più grandi storici del periodo… lui comprava per studiare e studiava per comprare.

Nello statuto della Fondazione si legge la volontà di rendere fruibile agli studi il patrimonio da lui raccolto: tutto ciò che vado studiando ed accumulando intendo lasciarlo a future generazioni che potrebbero trarne profitto.

Un giovane Francesco Solimena viene chiamato, dopo il terribile flagello della peste del 1656, a suggellare la cultura ormai sinceramente barocca[8] di una nuova generazione di pittori sopravvissuta alla peste e a realizzare dipinti nel coro delle monache. Sotto quegli affreschi realizzati tra il 1681 e il 1684 è stata allestita una parte consistente di questa mostra.

Curata da Pierluigi Leone de Castris e da Nadia Bastogi, direttrice scientifica della Fondazione De Vito, le 35 opere esposte propongono uno straordinario percorso cronologico e tematico nel secolo d’oro della pittura napoletana. Attraverso opere significative dei maggiori artisti, dagli esordi del naturalismo caravaggesco alla svolta barocca della seconda metà del secolo, la rassegna sembra voler riscoprire e rinsaldare il legame coi dipinti del Seicento napoletano presenti nel Museo e nella chiesa di Donnaregina.

Ad annunciare l’esposizione è il San Giovannino (San Giovanni Battista fanciullo) di Battistello Caracciolo. L’artista sia nelle tonalità del colore, rappresentate da un intenso naturalismo di carni e di luci, che nella rappresentazione del soggetto, percorso da una vena di accattivante vivacità fanciullesca, richiama i temi cari al Merisi.

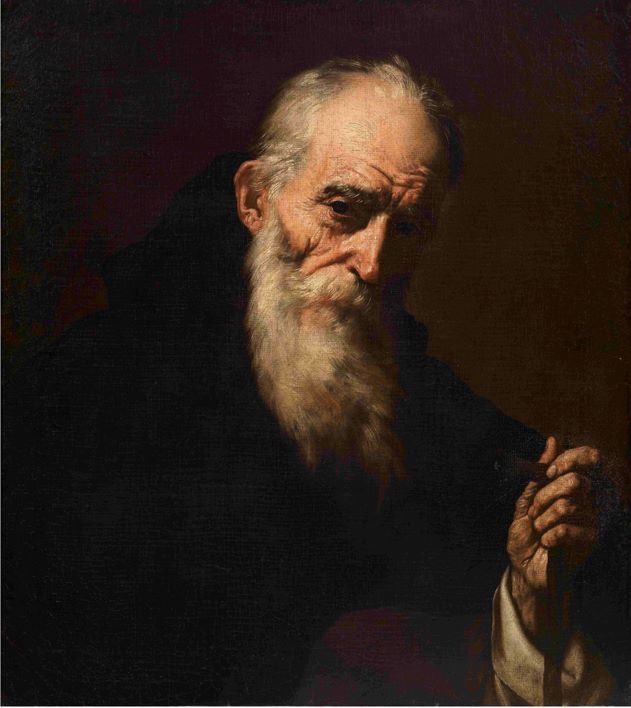

Jusepe De Ribera con l’opera S. Antonio Abate sembra portare avanti quel percorso cominciato con il San Giovanni Battista fanciullo di Battistello Caracciolo, iniziatore del naturalismo caravaggesco a Napoli. Con questo quadro, l’artista spagnolo raggiunge una dimensione di straordinario realismo: il volto del Santo, solcato dalle rughe, i capelli scarmigliati e la barba poco curata, ci restituiscono appieno il senso della senilità.

Una vecchiaia fatta di declino corporeo, di trascuratezza della propria vita, di povertà dove ad emergere c’è una mano ferma, messa in primo piano a reggere il bastone a forma di tau[9]. Il decadimento fisico, analizzato nei minimi dettagli, non toglie nulla alla rappresentazione del protagonista anzi ne esalta la penetrazione e la vivezza dello sguardo e arricchisce di grande magnetismo la sua figura.

Appartiene sempre alla prima metà del Seicento il gruppo di quattro dipinti del misterioso pittore noto come Maestro degli Annunci ai pastori[10] che arricchisce l’esposizione con la sua arte enigmatica definita da Nicola Spinosa uno dei capitoli più rilevanti della storia della pittura a Napoli nel primo Seicento[11].

La prima opera è un’articolata rappresentazione di Eliezer e Rebecca al pozzo tratta dal libro della Genesi: Abramo, dopo la scomparsa della moglie Sara è intenzionato a cercare, nella propria terra, una sposa per il figlio Isacco. Affida tale compito al servo Eliezer che, giunto nei pressi di un pozzo, incontra e sceglie una giovane donna di nome Rebecca; la giovane, che si rivelerà figlia del fratello di Abramo, decide di seguire Eliezer e sposare il cugino Isacco.

La composizione, come sempre complessa e originale, si sviluppa in un’attesa che si realizza tra un intreccio di sguardi ed una chiave che viene offerta alla prescelta: una storia sacra sostenuta dai caratteri della commedia popolare.

Il maestro è straordinariamente espressivo nella rappresentazione di alcune figure come Filosofo un vecchio saggio che medita su un cartiglio che riporta un’iscrizione[12] in cui si parla della transitorietà della fortuna e dei beni terreni contrapposti alla vera Sapienza.

Gli altri due dipinti appartengono alla fase più antica del pittore: sembrano seguire la moda lanciata dal Ribera di rappresentare i cinque sensi. Il più famoso tra questi quadri è certamente Fanciulla che annusa una rosa, l’Olfatto (?),icona della collezione, nel quale una giovane donna, ripresa con grande rigore formale, si mostra come in un vero e proprio ritratto; l’altro dipinto, l’Uomo che si specchia, può essere considerato una possibile allegoria della vista.

Maestro degli annunci ai pastori (Bartolomeo Passante ?);

attivo a Napoli 1630 circa – 1650 circa

Uomo che si specchia (la Vista ?)

I tre autori considerati Battistello Caracciolo, Jusepe de Ribera, il Maestro degli Annunci ai Pastori si esprimono con quel potente naturalismo e il forte risalto chiaroscurale che hanno appreso dalle opere lasciate dal grande maestro Caravaggio nei suoi due soggiorni a Napoli all’inizio del secolo.

Altri autori importanti affollano questa esposizione marcando anche le trasformazioni che con il tempo maturano nell’evoluzione artistica della città.

Bernardo Cavallino, un artista che ha avuto una formazione naturalista ma che è sensibile anche ad altre influenze che si stanno diffondendo nella pittura in questo periodo[13], è l’autore della tela in cui viene raffigurata Santa Lucia.

Il pittore non sceglie di rappresentare la scena del martirio bensì l’immagine raffinata ed elegante di una fanciulla ritratta come una nobile aristocratica. La figura è raffigurata di tre quarti con una grande tenda di velluto rosso che fa da sfondo alla scena. È proprio il tendaggio, che fa da sipario alla rappresentazione, a introdurci in questo ambiente, aulico e raffinato, dal marcato senso scenografico e teatrale: da un lato c’è la fanciulla che ha in mano la Palma del martirio e dall’altro è riprodotto un tavolino su cui sono poggiati gli oggetti che ci fanno identificare con decisione la Santa.

In particolare abbiamo dei libri, a rappresentare la conoscenza, gli occhi, che con straordinaria bravura pittorica sono poggiati su un velo trasparente come se fossero degli orecchini che si è appena tolta ed appoggiati sul comodino ed infine la punta acuminata del pugnale con il quale poi alla fine delle varie torture e dei vari martiri è stata uccisa.

Bernardo Cavallino è considerato un maestro di grazia e di tenerezza che coniuga il naturalismo dei particolari con i raffinati accostamenti cromatici e le preziose iridescenze del colore, in forme di sensuale eleganza. Altri artisti sono stati sensibili a queste influenze come Andrea Vaccaro, che fa emergere la sua Sant’Agata, da uno sfondo scuro capace di evidenziare il biancore delle carni martoriate, avvolte in un manto di un intenso blu o Antonio De Bellis, presente con il suo capolavoro Cristo e la Samaritana. La grande tela, ripropone in modo originale il tema dell’incontro della donna con Gesù: lo descrive con un dialogo gestuale intenso, con figure eleganti ed un’attenzione naturalistica a particolari dell’ambiente come la brocca di rame e il pozzo istoriato.

Antonio De Bellis (Napoli 1610 circa – 1660 circa)

Cristo e la Samaritana al pozzo

olio su tela, cm 224 x 170

1645-1650 ca.

Sant’Agata, 1640 ca.. Iscrizioni: sulla mensola in basso a destra monogramma del pittore con le lettere «A V» intrecciate

Mattia Preti, di origini calabresi, documentato a Napoli dal 1653, che è stato protagonista della scena artistica partenopea di metà secolo insieme al giovane Luca Giordano, ha contribuito a traghettare il naturalismo verso un linguaggio pienamente barocco di grande espressività pittorica. La sua maestria pittorica dà vita ad un’elegante teatralità del racconto, dove la tavolozza si schiarisce e la gestualità dei personaggi, con i tagli ravvicinati obliqui, gli scorci trasversali, rovesciano lo spazio verso lo spettatore ed alimentano il pathos del momento rappresentato, dando un’enfasi che punta a coinvolgere lo spettatore come nel caso della splendida Deposizione dalla croce.

Mattia Preti (Taverna 1613 – La Valletta 1699)

Deposizione di Cristo dalla croce,1675 ca.

Uno dei quadri più ammirati dell’artista, risalente al 1656 è senza dubbio Scena di carità con tre fanciulli mendicanti[14], dove in uno sfondo urbano, tre fanciulli dolci e insolenti chiedono l’elemosina rivolgendosi direttamente a chi osserva l’opera. Il taglio della composizione e l’impostazione della luce, invertita attraverso la sua concentrazione sullo sfondo dell’opera, la rendono unica e preziosa. L’artista sembra voler conferire monumentalità e sacralità a uno spaccato di vita perfettamente calato nell’ambiente napoletano, dando vita a un dipinto di straordinario impatto emotivo e di profonde valenze religiose.

Mattia Preti (Taverna 1613 – La Valletta 1699)

Scena di carità con tre fanciulli mendicanti, 1656 ca.

La scelta di accennare la storia di alcuni quadri è stata difficile perché tutti i dipinti esposti in questa mostra sono straordinari e i loro autori hanno segnato un‘epoca basta ricordare gli artisti Massimo Stanzione e Luca Giordano.

È innegabile che la natura morta[15] è stato uno dei generi che nel Seicento, su premesse e anticipazioni più antiche, si è sviluppata in Italia con straordinario successo sulla scorta del naturalismo di Caravaggio, considerato dalla critica il suo vero iniziatore.

[…] et il Caravaggio disse che tanta manifattura gl’era à far un quadro buono di fiori, come di figure. Sono le parole con cui Vincenzo Giustiniani[16] riporta uno dei pochissimi pensieri autografi del Caravaggio sull’arte della pittura. Nei dipinti del Merisi i frutti, i fiori e gli oggetti, spesso evocativi di ulteriori significati, sono definiti con una luce pari a quella delle figure, capace di cogliere tutti gli aspetti del reale.

È stata proprio la città partenopea uno dei centri dove la natura morta ha avuto un più fiorente e particolare sviluppo, grazie ad artisti che si sono specializzati in questo genere. Qui sono nati anche sottogeneri come le nature morte con luccicanti e animate mostre di pesci e crostacei appena tirati fuori dal mare. Attraverso la rilettura delle fonti classiche, si è creata una straordinaria sintonia con le antiche pitture romane che poi si sono viste emergere dall’oblio[17]. Tale sviluppo della natura morta è stato correttamente collegato anche all’ambiente culturale e filosofico napoletano, profondamente permeato dalle idee della filosofia naturale di personalità come quelle di Bernardino Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Campanella[18].

Luca Forte, Paolo Porpora, Giuseppe Recco, Giovanni Battista Ruoppolo sono solo alcuni dei protagonisti, riportati nelle Vite di Bernardo De Dominici (1742-1745), di questo straordinario momento, che testimonia gli sviluppi e la qualità raggiunta a Napoli in tale genere, dagli esordi nei primi decenni del Seicento fino al Settecento.

Questa sezione della mostra si sviluppa a partire da Luca Forte, iniziatore del genere in chiave caravaggesca, presente con il bellissimo Vaso di fiori istoriato, con rose e iris per arrivare alla fine del secolo con Giuseppe Ruoppolo autore della Natura morta con frutta, zucche, pappagallo, tartaruga e zuppiera di maiolica.

Luca Forte (Napoli 1605/1606? – dopo il 1653)

Vaso di fiori istoriato, con rose e iris

Iscrizioni: sulla base di pietra a destra la sigla e la data «L f ’49»

Mentre scendo le scale e percorro la navata della chiesa verso l’uscita ripenso alle storie che ogni dipinto della collezione appena vista sa raccontare e alla terra che quella narrazione ha generato.

Ogni quadro ha una cornice, che ha la capacità di separare la realtà esterna dalla rappresentazione pittorica, una tela, che fa da sostegno e supporto ad una materia che riverbera luce, e una miscela di pigmenti finemente colorati, che lavorata da mani sapienti, collabora per dare forma ad una storia. Cornice, supporto e pigmenti sono i custodi materiali di una risorsa immateriale: il pensiero dell’artista.

Non ci poteva essere un luogo più adatto di questa chiesa per ritrovare i propri compagni di viaggio. Hanno avuto un’origine e si sono formati insieme negli stessi anni. È un incontro e anche un ritornare a casa nella città che li ha visti nascere prima di prendere dimora in un’altra sede.

Nel nuovo luogo, prima Milano e poi Firenze, hanno portato la propria storia, si sono confrontati con altre esperienze, senza gridare, senza far rumore riuscendo a comunicare solo con chi aveva un cuore per la bellezza e una mente capace di comprendere e discernere. Quante cose sanno raccontare questi quadri.

Ci parlano di risorse materiali che con la perdita della realtà che hanno abitato, l’uomo artista, vagano per costruire nuove entità viventi e di quelle immateriali che sopravvivono grazie al sentimento e alla ragione. Le risorse materiali e immateriali: due realtà senza confini che noi cerchiamo disperatamente di imprigionare.

©Riproduzione riservata

NOTE

[1] Francesco Abbate Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Vol. IV Il secolo d’oro Donzelli Editore 2002.

[2] La notizia riportata da Minieri Riccio è attinta dal fol. 604 dei Documenti miscellanei di Carlo De Lellis estratti dagli antichi archivi di Napoli, ove si legge che nell’anno MCCLXXX (1280) Sigilgaita era badessa monasteri S. Petri de Monte Donne Regine in bicolo Curtis Turris prope moenia civitatis Neapolis.

[3]https://www.unina.it/documents/10180/1490816/Arnaldo+Venditti_+La+chiesa+di+Santa+Maria+Donnaregina+p173.pdf/ee3769f9-970c-420b-a42f-011669341711 pag.3

[4] Gennaro Aspreno Galante Guida sacra della città di Napoli 1872 p.68

[5] La volta della navata centrale è stata affrescata da Francesco Maria De Benedictis a partire dal 1654 mentre sono del 1655 gli affreschi della cupola di Agostino Beltrano.

[6] Tra il 1974 e il 2013 pubblica 72 articoli.

[7] Accanto alla Collezione la sede ospita la biblioteca dello studioso, della quale fanno parte alcune migliaia di volumi antichi e moderni, con una particolare specializzazione nel settore dell’arte napoletana e della natura morta; una ricca fototeca dedicata agli artisti napoletani; un fondo di trascrizioni documentarie del Seicento e del Settecento dall’Archivio del Banco di Napoli.

[8] La chiesa, consacrata nel 1669, assume l’aspetto ricco e coloratissimo con cui oggi la vediamo; anche grazie ai marmi e agli stucchi.

[9] Sant’Antonio Abate si appoggia abitualmente ad un bastone fatto a forma di TAU. Questo bastone, tipico degli eremiti ed a forma di T, la “tau” ultima lettera dell’alfabeto ebraico e quindi allusione alle cose ultime e al destino. Il bastone ricorda la croce del Cristo e serve al santo non solo per muoversi ma anche per difendersi dalle tentazioni.

[10] Il Maestro degli Annunci ai pastori viene oggi identificato o con il napoletano Pietro Beato o col suo allievo pugliese Bartolomeo Passante.

[11] Nicola Spinosa Il Maestro degli Annunci ai pastori e i pittori dal “tremendo impasto” (Napoli 1625 – 1650) Ugo Bozzi Editore

[12] Sul manoscritto l’iscrizione: «Odie michi cras tibbi, Ubi sum et tu eris / Quanto maior est fortuna / tanto mino est secura». Ipotizzando la scritta Hodie mihi et cras tibi Ubi ego sum eris Quo maior fortuna

Multo minus tutum est si può considerare la seguente traduzione Oggi a me e domani a te Dove io sono tu sarai Quanto maggiore è la fortuna.

[13] Gli artisti di formazione naturalistica recepirono degli anni quaranta e cinquanta del secolo diverse influenze, classicismo romano-bolognese, adesione alla svolta pittorica degli anni trenta con l’apertura alla corrente neoveneta e l’impreziosimento della luce e del colore, all’influenza di Artemisia Gentileschi e delle opere di Rubens e van Dyck.

[14] https://www.ilmondodisuk.com/patriarca-bronzeo-dei-caravaggeschi-2-battistello-caracciolo-protagonista-della-napoli-del-seicento-la-mostra-tra-capodimonte-palazzo-reale-e-san-martino/

[15] Nadia Bastogi e Rita Iacopino Dal Dopo Caravaggio Fiori dipinti del Seicento napoletano nelle collezioni di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito Claudio Martino Editore pag. 9

[16] La frase in oggetto è stata estratta da un passaggio preciso di una lettera, conosciuta come il Discorso sopra la pittura, che il marchese Vincenzo Giustiniani inviò all’avvocato olandese Theodore van Amayden tra il 1617 e il 1618

[17] G. De Vito, Un diverso avvio per il primo tempo della natura morta a Napoli, in Ricerche sul ‘600 napoletano. Saggi e documenti per la Storia dell’Arte, Milano 1990, pp. 115-126.

[18] Filippo Maria Ferro, Creature dai flutti, e dalla coscienza. Figuralité des poissons napolitains, in L’oeil gourmand, Parigi 2007, pp. 22-27. L’oeil gourmand. Percorso nella natura morta napoletana del XVII secolo, catalogo della mostra (Parigi, Galerie Canesso 2007) a cura di V. Damian, Parigi 2007.