È uno degli scienziati più giovani e talentuosi degli Stati Uniti d’America. Mario Martone, classe 1983, napoletano. Dopo un lungo percorso di studi, che lo ha portato a fare progetti di ricerca in diversi paesi del Mondo, ha conseguito due dottorati, di cui uno alla prestigiosa Cornell University di Ithaca, nello Stato di New York. Attualmente, lavora in uno dei più importanti centri di ricerca degli Usa.

Mario, puoi dirci brevemente di cosa ti occupi?

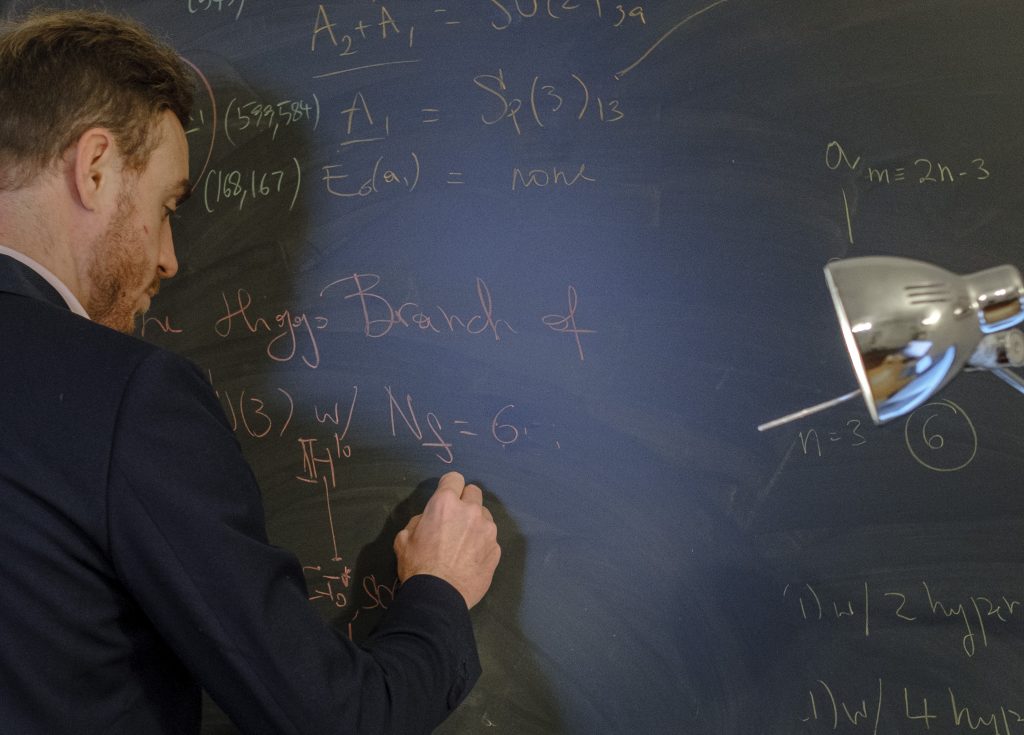

«Sono un fisico delle particelle teoriche. Studio la struttura matematica dell’universo, dai buchi neri alle particelle sub-atomiche. Lavoro presso il Simons Center for Geometry and Physics di Stony Brook, stato di New York (con un co-affiliazione al C.N. Yang Institute for Theoretical Physics). Questo luogo venne fondato da Jim Simons, matematico di grande rilievo che ad un certo punto della sua carriera decise di utilizzare modelli matematici e algoritmi per ottenere guadagni dagli investimenti del mercato. Divenuto miliardario, effettuò la scelta di investire denaro nella ricerca fondamentale, dando vita alla Simons Fundation. In pochi anni, la Simons Foundation è diventata una delle principali fonti di finanziamento della ricerca di base in fisica matematica degli Stati Uniti. Se vogliamo, è una storia molto americana, dove in un paese individualista possono emergere delle personalità controverse e interessanti».

Da quanto tempo ti trovi lì?

«Vivo fuori dall’Italia da circa tredici anni. Sono venuto negli Usa seguendo la passione sfrenata che sin da bambino ho per la matematica e la fisica. Avevo voglia di viaggiare e di dire con consapevolezza che Napoli è la città più bella del Mondo, senza rifugiarmi in stereotipi e luoghi comuni. Soprattutto, avevo il desiderio di capire cosa volesse dire fare ricerca nei migliori istituti scientifici del Mondo. Anche se nella mia facoltà ero fra quelli maggiormente tenuti in considerazione, le possibilità di lavoro offerte erano sempre più risibili. Poi, un giorno, conobbi il professor Balachandran della Siracuse University di New York. Anche se non padroneggiavo benissimo la lingua inglese, ci scambiammo delle opinioni e lui rimase ben impressionato. Mi parlò dell’opportunità di un dottorato di ricerca negli States. Era il luogo meno prevedibile in cui andare, ma non ne sono affatto pentito. In questi anni, ho viaggiato molto e ho affinato gli studi, stringendo importanti relazioni scientifiche internazionali dall’Europa all’India, dal Sud America (Brasile e Argentina) alla Cina e la Corea del Sud».

Dopo tutti questi anni fuori, ti senti ancora napoletano?

«Non si smette mai di essere napoletani, con tutti i suoi limiti. È una cosa che mi porto nel cuore, assieme alla sete di giustizia e uguaglianza, alle mie idee politiche e alla fede calcistica per la squadra della mia città. Anzi, posso dire che proprio l’essere napoletano mi consente di essere cosmopolita e di entrare più facilmente in comunicazione con le culture più svariate, dai Palestinesi agli Afro-americani, dai migranti latinoamericani ai figli di papà della classe alta Statunitense».

Ci parli un po’ degli Usa visti dall’interno?

«Per comprendere di cosa stiamo parlando, reputo sia utile non fare comparazioni con uno qualunque degli Stati europei. Gli States sono un paese tutto sommato di giovane costituzione con un’identità ancora da formare. Hanno una popolazione enorme e delle distanze geografiche inimmaginabili. Per lavoro, ho avuto modo di conoscere le quattro aree interne in cui sono principalmente suddivisi: la costa Est e la costa Ovest, divise fra loro da tre fusi orari e circa cinquemila chilometri; il Mid-west, dove si raccoglie il cuore industriale del paese; il Sud. Vi sono delle differenze importanti, ma reputo che la reale ricchezza sia l’enorme multiculturalità degli Stati Uniti, che ne fa un paese estremamente interessante. Naturalmente, il presentarlo come il “mondo delle opportunità” è un elemento di propaganda, perché c’è una differenza sostanziale fra il venire qui a fare il fisico o il cameriere. Tuttavia, vi sono delle possibilità altrove ancora inesplorate».

Quando parli delle differenze, ti riferisci alle discriminazioni razziali?

«La storia degli Usa è una storia di sfruttamento. È un paese con una proiezione mondiale, che ha le sue grandi contraddizioni. Una di queste è proprio il dover fare i conti con un passato schiavistico, dove l’immigrazione di origine africana era all’origine della ricchezza degli stati del Sud. In Italia, abbiamo una percezione differente del problema. Qui, la maggior parte delle persone afro-discendenti hanno un portato familiare di questo passato, perché quasi tutti hanno avuto avi uccisi o perseguitati da organizzazioni razziste come il Ku Klux Klan[1]. Durante gli anni del nostro boom economico, negli States la segregazione razziale di stato era ancora una realtà. C’è però anche da aggiungere un elemento: per ossimoro, gli USA sono anche uno dei pochi luoghi al Mondo che offrono l’opportunità concreta ai neri di emergere e divenire dei simboli. Si pensi a Malcom X, Martin Luther King, alle Black Panthers, al movimento Black live matters, per restare in ambito politico. Ma si pensi anche nel campo della musica, dello sport, della scienza, dell’arte. Da noi, invece, i neri vengono sostanzialmente tenuti ai margini della società e costretti a fare gli ambulanti sprovvisti di documenti».

Come italiano hai mai dovuto fare i conti col razzismo?

«Diciamo che il problema è diverso. Gli italiani sono semi-integrati. Nel mio caso, poi, sono un italiano del Sud, ma le discriminazioni che posso subire nel mio Paese svaniscono. Qui mi sono accorto di avere la pelle bianca, i capelli biondi e gli occhi azzurri. Sono un ricercatore e dopo qualche anno, ho preso anche l’accento newyorchese. Per quanto possano sembrare una banalità, questi fattori incidono molto in una società in cui i bianchi, particolarmente quelli di discendenza inglese, occupano i vertici di un sistema basato sulla razza, la lingua, la provenienza di classe. Le discriminazioni subite dagli italiani c’erano ai primi del Novecento. Adesso, per quella che è la visione un po’ gretta e ignorante che hanno gli americani del Mondo, noi siamo considerati, al pari di altri, i cosiddetti white europeans. La mia compagna e futura moglie, Arelys, è invece afrocubana. Recentemente, ha ricevuto la cittadinanza. La cosa che mi ha colpito è che alla cerimonia in cui anche altri hanno avuto i documenti, c’erano centinaia di persone delle più disparate provenienze. Proprio New York rappresenta il cuore pulsante di questa diversità. Questo dimostra che gli States sono una contraddizione aperta, ma anche una possibilità».

Da un punto di vista scientifico, ti avvantaggia l’essere un ricercatore negli Stati Uniti?

«Venendo qui mi sono reso conto che il cosiddetto “impero americano” esiste. Vivere qui ti dà l’opportunità di stare al centro del dibattito con tutte le conseguenze del caso. Da comunista, non ho un pensiero positivo di questa “grandezza” degli USA, ma non posso negare che vi siano dei tratti fortemente positivi. Ad esempio, qui le università sono in stretta connessione fra loro, c’è un network. La comunità scientifica attrae le migliori intelligenze del globo e questa cosa porta a misurarsi a livelli elevatissimi. Tuttavia, non ho smanie di grandezza. Ho una passione enorme per la mia branca di studio e mi interessa approfondire sempre più questo aspetto. Ad esempio, per lavoro sono stato anche in Cina, dove si sta investendo moltissimo in dei centri di ricerca dal livello assoluto. L’Asia è un luogo estremamente affascinante e dinamico».

Nel tuo ambito si avverte competizione con la Cina?

«Dal punto di vista strettamente scientifico, si tende a una sorta di cooperazione. Però, c’è da aggiungere che il mio ambito non è come quello sanitario, dove hanno un peso specifico le industrie farmacologiche e le case farmaceutiche. Nel mio viaggio lì, sono stato a Shanghai e sono rimasto colpito da alcune cose. Ad esempio, il governo sta pianificando e applicando una riconversione ambientale per combattere l’inquinamento e il cambiamento climatico. Entro il 2030, circa l’80% del trasporto pubblico verrà effettuato con vetture elettriche o ibride. Los Angeles, che è una metropoli che per densità abitativa e livelli di inquinamento è analoga a Shanghai, invece occupa da alcuni anni il primo posto fra le città più trafficate del Mondo. Nella città californiana l’alternativa finora partorita è stata il costruire un’ulteriore autostrada. Anche per questo trovo la polemica sulla democrazia in Cina abbastanza stucchevole. Fermo restando il nostro concetto di democrazia occidentale, lì si stanno studiando delle soluzioni all’avanguardia per migliorare la produttività e rendere più compatibile il rapporto fra esseri umani e natura. La propaganda c’è sicuramente. Ma mi sembra che, sotto moltissimi punti di vista, la Cina rappresenti il futuro. Per questo ho iniziato a studiare il Mandarino: avrei molta voglia di vivere lì per un po’ di tempo e capirci di più».

Riguardo alla pandemia del Covid-19, ritieni che negli Stati Uniti si sia sottovalutato l’impatto del virus?

«Sicuramente, il problema è enorme. Fra l’altro, qui intervengono delle differenze col nostro sistema sanitario, perché ogni stato all’interno degli USA applica delle misure differenti. C’è il problema dell’assicurazione sanitaria, che è a pagamento. Ma riguardo al vaccino, non ci sono paragoni che reggano il confronto. Gli States hanno risorse economiche, sanitarie, militari incomparabili rispetto alle nostre. Lo stesso vaccino sarà disponibile in tempi rapidi per centinaia di milioni di persone con una politica della distribuzione all’avanguardia. C’è però da osservare che anche in questo settore sussiste una differenza sostanziale con la Cina, dove la diffusione del virus è stata contrastata in forma attiva con delle campagne di prevenzione e screening di massa. La stessa somministrazione del vaccino cinese ha consentito già da diversi mesi il superamento della pandemia, permettendo alle persone di ritornare a una vita normale. E su questo c’è molto da riflettere».

In prospettiva, ti piacerebbe tornare in Italia?

«Di base, è un problema di opportunità per me e la mia compagna. Non mi piacerebbe rientrare per fare i conti con dinamiche baronali nell’università. A me interessa la ricerca pura. Anche per questo, da qualche tempo ho avviato un progetto di apertura di un centro di fisica teorica nel Cilento. Più che altro, mi piace pensare di essere napoletano nel Mondo e di portare la nostra cultura ovunque. Sono riuscito a far assaggiare un ragù di carne fatto a regola d’arte a dei colleghi in India o a far degustare alcune delle nostre pietanze più prelibate negli Stati Uniti. Ho portato la mia passione per la pallanuoto in America. Da ragazzo praticavo a livelli agonistici questo sport e qui mi sono ritrovato ad allenare studenti universitari, in particolare della California dove questa disciplina è molto radicata. In sintesi, mi piace immaginare non solo per me, ma per tutti, la possibilità di non rimanere sempre ancorati al passato con la testa rivolta all’indietro. Spero che la gente possa avere la forza di guardare avanti e ad un futuro più multiculturale e giusto».

©Riproduzione riservata

NOTE

[1] Il Ku Klux Klan (acronimo: KKK) è il nome utilizzato da diverse organizzazioni segrete esistenti negli Stati Uniti d’America a partire dall’Ottocento. Le finalità di queste organizzazioni sono politiche e terroristiche, intrise di forti contenuti razzisti. Fra questi, quello della cosiddetta white supremacy, la supremazia bianca. Il KKK è stato protagonista di migliaia di omicidi e attentati a sfondo razziale e tuttora è in attività.