Recentemente è stata inaugurata un’opera che ha fatto discutere di sé in tutto il mondo. Parliamo della scultura di Emanuele Stifano ispirata alla celebre poesia «La spigolatrice di Sapri», composta da Luigi Mercantini nel 1858.

In realtà, a Sapri vi era già una scultura, meno altisonante, ma probabilmente più suggestiva ubicata sullo scoglio dello Scialandro. Tuttavia, le recenti polemiche sull’opera raffigurante la spigolatrice di Sapri ci offrono l’opportunità di riscoprire l’impresa cui è ispirata.

Com’è noto, la prosa di Mercantini rendeva omaggio alla spedizione di Carlo Pisacane, che tentò di animare un’insurrezione armata nel Mezzogiorno contro il regno delle Due Sicilie, dal quale avrebbe voluto animare un movimento di ribellione contro tutte le dominazioni straniere presenti nella Penisola. Pisacane, fra i primi socialisti rivoluzionari, coltivò un anelito unitario, intriso di un profondo senso di giustizia sociale e uguaglianza.

Con l’intento di fornire alcune coordinate storiche, quanto mai indispensabili, ripercorriamo brevemente la biografia di questo uomo d’azione del Risorgimento italiano.

«Il Risorgimento oggi è quasi del tutto dimenticato. Ma c’è un Risorgimento ancora più oscurato. Non quello delle corti, delle annessioni, delle trame diplomatiche e del continuismo cavouriano, ma quello di un’intera generazione che si abbeverò all’idea di rivoluzione e di insurrezione, e che bruciò i propri anni migliori sull’altare di un desiderio di liberazione che dovesse essere innanzitutto auto-liberazione. Sorgere dal basso, coinvolgere le masse, salire sulle barricate, spazzare via il vecchio, scrivere nuove costituzioni, allargare spazi di giustizia… Un Risorgimento rivoluzionario che è stato faro in Europa e che ha posto al centro della propria azione un’idea che avrebbe avuto lungo corso nel secolo successivo, in tutte le lotte anti-colonialiste: non c’è libertà senza indipendenza; e non c’è indipendenza senza un sufficiente grado di autonomia che può essere raggiunto solo nel superamento della frantumazione territoriale. Una penisola ridotta in granelli di sabbia non può essere soggetta a quei venti esterni che spireranno più forti»[1].

Con queste parole lo scrittore e giornalista tarantino Alessandro Leogrande, prematuramente scomparso, rifletteva sul senso del Risorgimento italiano, che si trova oggi stretto in una morsa terribile, in bilico fra oblio e revisionismo storico. Da una parte, viene vilipeso dalle forze che traggono nutrimento dallo sgretolamento del Paese, tanto al Nord, quanto al Sud. Troviamo ormai un’ampia gamma di riletture dell’unità d’Italia in salsa neoasburgica, neoborbonica, persino neopapalina.

Dall’altra parte, il Risorgimento viene difeso con armi spuntate e altrettanto pericolose, quali la difesa del tricolore, dei Savoia, di Cavour e dei Bersaglieri. Di fatto, sembra di assistere ad una retorica da guerra in stile 1915-18, che allontana anziché avvicinare alla conoscenza di quel periodo.

La realtà odierna ci dice che la storia del nostro Risorgimento è conosciuta poco e male. Soprattutto, perché – già a partire dagli anni Sessanta del XIX secolo, ad unità d’Italia appena compiuta – venne imposta una lettura volta al «congelamento» delle eleborazioni teoriche e degli episodi insurrezionali più avanzati di quel periodo. In un qualche modo, si può dire che per volere delle classi dirigenti borghesi che si affermarono con il processo di unificazione nazionale, sotto l’egida della casa Savoia, la storia patria venne letteralmente amputata dal suo potenziale più sovversivo.

In questi termini, la recente vicenda che ha visto esplodere un veemente dibattito sul senso estetico e valoriale della scultura che raffigura la «Spigolatrice di Sapri» offre l’opportunità di leggere con la lente di ingrandimento le vicende storiche insite ad essa.

Com’è noto, il componimento poetico di Lugi Mercantini si ispirò all’impresa di Carlo Pisacane e dei suoi trecento uomini, che tentarono di rovesciare la tirannia borbonica e di dare il via, a partire dal ventre del Mezzogiorno, alla rivoluzione italiana.

Ma chi era Carlo Pisacane? Nato a Napoli nel 1818, figlio del duca di San Giovanni, ultimo discendente di una famiglia nobiliare decaduta, sin da giovanissimo venne avviato agli studi militari e iscritto all’Accademia militare “Nunziatella”.

Sorta nel 1787 per volere di re Ferdinando IV di Borbone sulle spoglie dell’ex convento di Monte Echia a Pizzofalcone, dove un tempo i Gesuiti svolgevano il noviziato, la Reale Accademia Militare ricopriva un ruolo strategico nel Regno delle Due Sicilie.

L’istituto, che prese il nome di “Nunziatella” dalla annessa chiesa barocca dedicata alla “Annunziata”, formava allora la classe dirigente del regno, la sua crème burocratico-amministrativa, non solo militare. Come spesso capita nei luoghi deputati alla formazione delle élite, in quegli anni sarebbero emersi dalle sue file non pochi patrioti interessati a rovesciare i Borbone e a costruire l’Italia unita. Grazie al temperamento indolente e ribelle, sin dagli anni dell’istruzione militare, Pisacane era divenuto sempre più critico rispetto al conformismo degli ambienti aristocratici e militari partenopei.

L’abiura del proprio mondo e della propria classe sociale, subì però nel giovane Carlo una brusca accalerazione in seguito a un fatto privato. Una volta diplomatosi alla “Nunziatella” e inquadrato come giovane sottoufficiale borbonico, intrecciò una relazione clandestina con Enrichetta De Lorenzo, giovane sposa di un suo anziano cugino. Il marito di Enrichetta arrivò finanche a finanziare dei sicari per farli assassinare. I due ragazzi decisero di fuggire insieme e scegliere così la via dell’esilio. Fu l’inizio di una lunga serie di peregrinazioni e avventure per l’Europa, che si concluse combattendo nel Cilento.

La fuga dei giovani amanti suscitò ampio scandalo nel regno, tanto che il re Ferdinando II, sollecitato dal furente cugino di Pisacane, mosse le proprie legazioni all’estero per braccare i due. Tuttavia, le grandi avversità e le ristrettezze economiche, cementarono il rapporto fra Carlo e Enrichetta, che divennero così una delle coppie più celebri del nostro Risorgimento, partecipando attivamente alle principali rivoluzioni del proprio tempo.

In seguito alle vicende personali, trovò riparo a Parigi dove venne arrestato. Ne seguì un periodo di stenti, che lo costrinse ad arruolarsi nel 1847 nella Legione straniera. Di qui, venne inviato in una delle molte spedizioni francesi per reprimere la guerriglia anti-coloniale algerina, di cui rimase affascinato per le caratteristiche di imprevedibilità e tenacia, cementata da una convinta adesione popolare alla lotta.

Un anno dopo, nel 1848, Pisacane rientrò in Francia e prese parte all’insurrezione popolare che destituì Luigi Filippo d’Orleans. A Parigi, Pisacane entrò in contatto con gli ambienti sovversivi dell’emigrazione politica italiana e strinse legami con rivoluzionari esuli da altri paesi.

Fu qui che decise di prendere parte, come volontario, ai tentativi di sollevazione che seguirono in Lombardia e Piemonte contro il giogo straniero, portando la propria esperienza militare sul campo di battaglia e partecipando attivamente alla Prima guerra d’indipendenza.

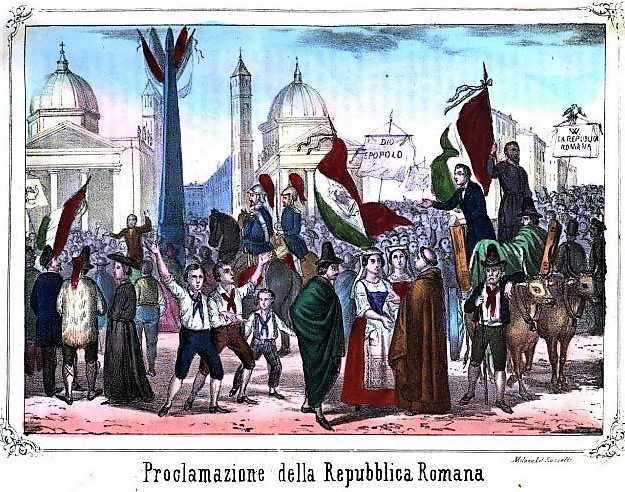

In seguito alle sconfitte riportate, decise di trasferirsi a Roma, dove strinse legame con altri uomini d’azione come Mameli, Garibaldi, Saffi e Mazzini. Grazie alla propria esperienza militare e al proprio carisma, venne posto al comando dell’esercito popolare protagonista dell’insurrezione anti-papalina che portò all’istituzione della Repubblica romana, repressa poi nel sangue da Papa Pio IX, sostenuto dal decisivo aiuto delle truppe francesi di Luigi Napoleone – il futuro Napoleone III – e di Alexis de Tocqueville.

In seguito al fallimento dell’impresa romana, Pisacane venne arrestato e detenuto nelle prigioni pontificie. Di lì a breve, venne poi liberato, emigrò nuovamente in Francia e poi in Svizzera, per approdare infine a Londra. Qui avvenne il contatto con le idee del socialismo libertario e utopistico. Le intense letture di Proudhon e Fourier lo portarono a polemizzare con una delle figure più influenti degli ambienti del Risorgimento italiano, Giuseppe Mazzini, di cui fu pure un fervente sostenitore.

Pisacane riflettè a lungo sulle ragioni della sconfitta delle insurrezioni di Milano, Roma e Venezia. Fu grazie a lui che nella pubblicistica risorgimentale fece il proprio ingresso la questione sociale, grande nodo irrisolto del nostro processo unitario. Nell’analizzare acutamente i motivi del fallimento dei moti del 1848-49, Pisacane ne individuò la causa prima nel non aver sollevato a sufficienza la questione della profonda ingiustizia sociale che attanagliava tutta la penisola.

La propaganda mazziniana, incentrata su un concetto astratto di libertà, sulla liberazione dall’occupante straniero, dal papa, da sovrani anacronistici e sulla necessità dell’insurrezione per conseguirla, poteva infiammare i giovani provenienti dal ceto medio, ma non i braccianti agricoli e i contadini. Non il popolo.

La loro rivoluzione doveva essere sociale, non solo politica. Anzi, sarebbe stata politica solo se fosse stata, allo stesso tempo, sociale. Per Pisacane non c’era alternativa: o si creava un’unione stabile, non aleatoria o legata all’entusiasmo di pochi giorni sulle barricate tra i giovani repubblicani e le masse oppure i giovani repubblicani sarebbero rimasti isolati e presto stritolati tra lo sconforto e la repressione, vedendo quelle masse consegnate alla reazione.

Accanto alle questioni di ordine sociale, Pisacane ne analizzò altre di natura politica e militare. La Repubblica romana, così come quella veneziana, erano state sconfitte innanzitutto perché, scaricato l’entusiasmo iniziale, erano state troppo concentrate nel difendere le proprie mura, anziché spingersi oltre e generare un movimento di liberazione in tutto il paese. Questo errore decisivo, ridusse un potenziale moto rivoluzionario in una guerra difensiva, che fu rapidamente posta sotto assedio e repressa nel sangue. Per quanto potesse essere “rivoluzionario” il recinto dietro cui si erano barricate, la repubblica romana e quella veneziana si rinchiusero e relegarono alla sconfitta.

A partire da queste considerazioni, Pisacane – che non fu solo uomo d’azione, ma anche brillante pubblicista e saggista – si convinse però che per lanciarsi in campo aperto e animare una guerra rivoluzionaria fosse indispensabile costruire un vero e proprio esercito, non una semplice accozzaglia di volontari.

Questo passaggio lo portò a polemizzare in particolare con la teoria della guerra per bande di Mazzini e, soprattutto, con Giuseppe Garibaldi, accusato d’essere un volontarista senza alcuna reale esperienza militare alle spalle. In questi termini, Pisacane impostava la propria polemica su un elemento dall’importanza tattica e strategica. Egli sapeva che per forgiare un esercito era necessario sganciarsi dalle idee del passato, posate su autoritarismo, sopraffazioni e gerarchi. Lo stesso Garibaldi, di cui pure riconosceva il coraggio, non era esente da un’impostazione da “caudillo” che lo portava ad essere una sorta di primadonna. Bisognava invece dare al nuovo esercito basi diverse, affinché divenisse la leva dell’insurrezione popolare. Per questa ragione, egli riteneva che il nuovo esercito dovesse affondare le radici sull’educazione ai principi di giustizia e uguaglianza sociale.

Nel suo pensiero, inoltre, si fece largo una visione nitida della creazione di un nuovo Stato, posato sulla fraternità tra i popoli oppressi, raccolti in una visione federalista che non riguardava solo l’Italia, ma l’Europa intera: «Dunque il Risorgimento italiano altro non potrà essere che la vittoria delle nostre armi sull’Europa de’ re»[2].

La disputa con Mazzini, figura centrale del Risorgimento italiano, si accentuò in particolare sul carattere della futura rivoluzione. Per Mazzini, Dio aveva affidato al popolo italiano un piano provvedenziale per compiere l’unità del nostro Paese. Convinto sostenitore della creazione di uno stato repubblicano, incentrato su una visione interclassista della società, Mazzini sostenne che la guerra per bande avrebbe potuto ingenerare una sollevazione spontanea nel popolo tale da ribaltare ogni tirannide e giungere dunque al compimento di questa missione divina.

Per Pisacane, che pure era un convinto sostenitore del sogno repubblicano, invece in Italia non sarebbe mai potuta avvenire una rivoluzione se essa non avesse risolto i problemi immediati delle masse popolari, trascinandole attivamente nella lotta. Bisognava mescolarsi al popolo, comprenderne le ansie, non immaginarle sui libri. Soprattutto, prima di fare gli italiani, bisognava fare i rivoluzionari e questa non era impresa da poco.

Partendo dalla necessità della riforma agraria e dalla sollevazione delle masse contadine, Pisacane incominciò così a delineare la propria impresa di costruire la rivoluzione nel Mezzogiorno, ritenuto il punto in cui tutte le ferite di centinaia di anni di sopraffazione straniera si concentravano e si abbattevano sulle popolazioni inermi.

Di lì, a partire dal ribaltamento della dominazione borbonica, avrebbe preso moto un’offensiva in tutta la penisola, che sarebbe sfociata in una lotta di liberazione nazionale per rendere l’Italia, dopo secoli di vassallaggio al giogo straniero, una nazione indipendente al pari delle altre.

Il fulcro di questa impresa consisteva nel costruire un esercito di popolo che spezzasse le fondamenta del dominio borbonico nel Sud: il grande latifondo. I proprietari terrieri erano il nemico da combattere. Espropriando loro la terra e distribuendola ai contadini poveri, la rivoluzione di Pisacane si sarebbe resa forte e invincibile. Per preparare l’insurrezione, si convinse che occorreva però ingenerare un episodio avanguardistico che favorisse la sollevazione popolare.

Nel suo Testamento politico affermò: «Per mio avviso, la dominazione della casa di Savoia e la dominazione della casa d’Austria sono precisamente la stessa cosa. Io credo pure che il regime costituzionale del Piemonte è più nocivo all’Italia di quello che lo sia la tirannia di Ferdinando II»[3]. E ancora: «Io non ho la pretesa, come molti oziosi me ne accusano per giustificare se stessi, di essere il salvatore della patria. No: ma io sono convinto che nel mezzogiorno dell’Italia la rivoluzione morale esiste: che un impulso energico può spingere le popolazioni a tentare un movimento decisivo ed è perciò che i miei sforzi si sono diretti al compimento di una cospirazione che deve dare quell’impulso»[4].

Pisacane si trasferì a Genova e di lì preparò la sua impresa. Inizialmente, congegnò un piano per invadere la Sicilia, dove vi era un forte sentimento di avversione ai Borbone. In seguito, modificò l’ipotesi e individuò in Sapri, piccola città al confine fra Campania e Basilicata -all’epoca, ubicato nel Principato citeriore – il luogo in cui tentare la sortita, raccogliere le forze di rincalzo provenienti dalle schiere contadine e preparare la marcia su Napoli, capitale del Regno.

Il 25 giugno del 1857, insieme ad altri 24 rivoluzionari, Pisacane si imbarcò sul piroscafo “Cagliari” e qui sottoscrisse un manifesto divenuto leggendario: «Noi qui sottoscritti dichiariamo altamente, che, avendo tutti congiurato, sprezzando le calunnie del volgo, forti nella giustizia della causa e della gagliardia del nostro animo, ci dichiariamo gli iniziatori della rivoluzione italiana. Se il paese non risponderà al nostro appello, non senza maledirlo, sapremo morire da forti, seguendo la nobile falange de’ martiri italiani. Trovi altra nazione al mondo uomini, che, come noi, s’immolano alla sua libertà, e allora solo potrà paragonarsi all’Italia, benché sino a oggi ancora schiava».

Il 26 giugno, tricolore alla mano, i congiurati sbarcarono a Ponza, dove liberarono 323 detenuti, ritenuti tutti “politici”. Di lì, si diressero verso Sapri. Invasa la cittadina, i rivoluzionari marciarono verso Padula, accanendosi per strada contro le dimore nobiliari e tentando di aggregare sostegno popolare.

L’impresa fallì, prima ancora che per l’intervento delle truppe regolari borboniche, perché non si innescò fra le masse un reale moto di partecipazione. I nobili locali e il clero – i cosiddetti “ciaurri” (sostenitori della tirannia borbonica) – riuscirono a sobillare i contadini contro gli insorti, spingendoli alla violenza contro i ribelli.

Accerchiati dal nemico a Padula, Pisacane e i suoi riuscirono a ripiegare a Sanza. Nella ritirata, esortò i compagni a non colpire il popolo ingannato dalla propaganda borbonica. Gli insorti opposero una strenua resistenza, ma vennero infine massacrati a colpi di roncole e forconi. «Se il nostro sacrifizio non apporta alcun bene all’Italia, sarà almeno una gloria per essa l’aver prodotto dei figli che vollero immolarsi al suo avvenire». Con queste parole, Pisacane concluse il proprio testamento politico.

Appena un anno dopo, nel 1858, Luigi Mercantini compose i versi de La Spigolatrice di Sapri:«Eran trecento, erano giovani e forti, e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare: era una barca che andava a vapore; e alzava una bandiera tricolore; all’isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata; s’è ritornata ed è venuta a terra; sceser con l’armi, e a noi non fecer la guerra. Sceser con l’armi e a noi non fecer la guerra, ma s’inchinaron per baciar la terra, ad uno ad uno li guardai nel viso; tutti aveano una lagrima e un sorriso. Li disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane; e li sentii mandare un solo grido: “Siam venuti a morir pel nostro lido”.

Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro un giovin camminava innanzi a loro. Mi feci ardita e, presol per mano, gli chiesi: “Dove vai, bel capitano?” Guardommi e mi rispose: “O mia sorella, vado a morir per la patria bella”. Io mi sentii tremare tutto il core, né potei dirgli: “V’aiuti il Signore!”

Quel giorno mi scordai di spigolare, e dietro a loro mi misi ad andare: due volte si scontrarâr con li gendarmi, e l’una e l’altra li spogliâr dell’armi: ma quando fûr della Certosa ai muri, s’udiron a suonar trombe e tamburi; e tra ‘l fumo e gli spari e le scintille piombaron loro addosso più di mille.

Eran trecento e non voller fuggire; parean tremila e vollero morire: ma vollero morir col ferro in mano, e avanti a loro correa sangue il piano: fin che pugnar vid’io per lor pregai, ma a un tratto venni men, né più guardai: io non vedea più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro. Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti».

I pochi sopravvissuti all’impresa di Sapri vennero catturati, processati, torturati e uccisi dal regime borbonico. Soltanto tre anni dopo, nel 1860, mille camicie rosse al comando di Giuseppe Garibaldi sbarcarono a Marsala per compiere l’impresa avviata da Pisacane. Portavano indosso il colore dei berretti dei trecento caduti combattendo a Sapri. Come sappiamo, il processo unitario non prese il verso auspicato dal Pisacane e sta ancora lì, sul volto della statua della Spigolatrice, a premonire il futuro: se le masse popolari non riscatteranno da sole il proprio destino, per il Sud non vi sarà alcuna liberazione.

©Riproduzione riservata

NOTE

[1] Alessandro Leogrande, L’Italia di Mazzini, Nievo e Pisacane, in L’altro Risorgimento – Carlo Pisacane, Edizioni dell’asino, pg. 132.

[2] Carlo Pisacane, La Rivoluzione, Ortica editrice società cooperativa, pg. 111.

[3] Ibid. pg. 178.

[4] Ibid., pg. 180.