La Dama con il liocorno di Raffaello sarà alla Gallerie d’Italia di Napoli fino al 22 giugno 2025. Carmine Negro ci conduce di seguito nel suo mondo con un’approfondita analisi.

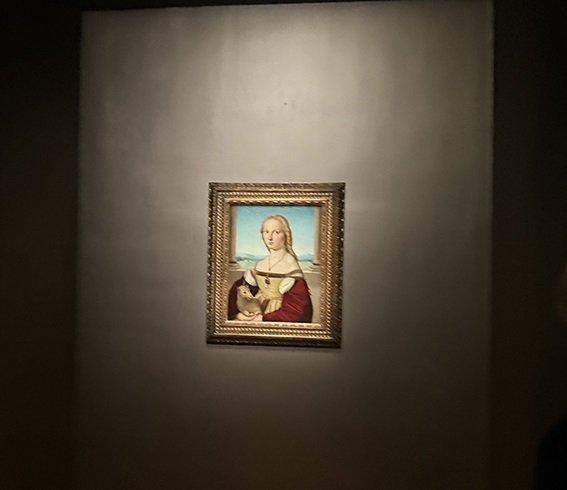

La feritoia creata nella parete, che si incontra quando si sale la scala che porta al primo piano delle Gallerie d’Italia di Napoli, passando per il corridoio dorato, consente di poter vedere l’opera più importante del Museo: il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio.

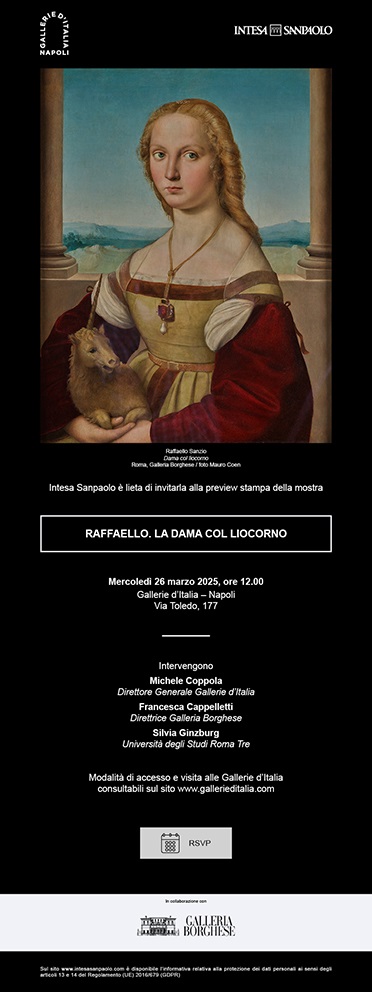

Attualmente il dipinto, l’ultimo capolavoro del grande maestro, è in esposizione a Roma presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini per la mostra Caravaggio 2025. Al suo posto, nell’ambito della rassegna L’Ospite illustre, curata e promossa da Intesa Sanpaolo, un dipinto speciale per i tanti misteri che ancora cela, per quelli preziosi che rivela: la Dama con il liocorno (foto) di Raffaello Sanzio.

Il ritratto mostra una giovane donna col busto ruotato di tre quarti verso sinistra e il viso ovale che guarda frontalmente. Il suo sguardo è intenso e i suoi occhi sono azzurri. Le pupille rivolte verso l’osservatore provocano attrazione e suscitano interesse: sembrano trasportare un messaggio, seguire lo spettatore da qualsiasi angolo della stanza egli provenga, mantenere il contatto con chiunque le passa accanto.

I capelli biondi, lunghi e fluenti, raccolti in un’acconciatura che incornicia il viso e lascia scendere alcune ciocche dietro la schiena, sono abbelliti da un piccolo diadema sulla fronte. Il collo è adornato con una catena d’oro annodata che si completa con un vistoso pendente di rubino e con una perla a goccia.

Indossa un abito raffinato: la gamurra, ampia e lunga veste da donna che richiama la moda in voga a Firenze nei primi anni del Cinquecento. Il vestito, dall’ampia scollatura, che presenta grandi maniche in velluto rosso, separate dalla veste e un corpetto in seta, ricorda la Gravida, una donna ritratta a mezza figura su sfondo scuro, seduta con una mano sul ventre gonfio, dipinta da Raffaello nel 1505 e conservata alla Galleria Palatina.

Anche la Dama è raffigurata seduta davanti a una terrazza con colonne e parapetto che taglia a metà un paesaggio attraversato da colline dolci, guarnito di alberi frondosi e bagnato da quello che in lontananza sembra un lago.

Le tinte fredde del paesaggio, che sono in contrasto con le tonalità calde dell’incarnato, dei gioielli e dei tessuti indossati dalla ragazza, sembrano sottolineare l’ambiente prospettico rappresentato da tre spazi quello dell’osservatore, che sta davanti, quello della Dama al centro e la veduta lacustre dello sfondo.

La donna sorregge tra le mani, adagiandolo sul grembo, un piccolo unicorno, detto anche liocorno, creatura fantastica che si presenta con il corpo da cavallo, una coda simile a quella di un leone e un lungo corno in mezzo alla fronte. Simbolo di saggezza, nell’immaginario cristiano poteva essere ammansito solo da una vergine, simbolo della purezza: questo è il motivo per cui il Medioevo l’ha eletto a simbolo della castità. La leggenda racconta che, quando incontra una fanciulla vergine, l’unicorno corre verso di lei per adagiarle il capo sul seno e addormentarsi placidamente

L’animale è anche il simbolo associato alla famiglia Farnese e questo indizio porta ad associare la giovane ritratta a Giulia Farnese, amante di papa Alessandro VI. I Farnese hanno fatto un utilizzo largo e ossessivo di questo animale-simbolo, facendolo raffigurare sulle pareti e sui soffitti delle proprie dimore, nei ritratti, negli affreschi e nei quadri, utilizzandolo anche come cimiero[1] sul proprio emblema di famiglia, che si presenta sormontato, appunto, da un unicorno rampante. Giulia Farnese, detta la Bella, in almeno due occasioni, è stata ritratta con un unicorno in grembo: La Dama e l’Unicorno di Luca Longhi e la Vergine e Unicorno di Domenichino.

Altre ricerche accostano la donna dipinta da Raffaello a Maddalena Strozzi, moglie di Agnolo Doni, in questo caso il gioiello diventa un indizio poiché è nota la passione per i gioielli di Doni e la sua collezione di gemme.

Altre ipotesi, che fanno riferimento ad alcune descrizioni dell’epoca: viso regolare, capelli biondi, occhi azzurri, pelle candida, la associano a Caterina Gonzaga di Montevecchio, vedova del conte Ottaviano Gabrielli di Montevecchio. Caterina è stata molto amica della figlia di papa Alessandro VI, Lucrezia Borgia, e ha raccolto di quest’ultima le confidenze più intime per molti anni. Dopo la morte del marito nel 1510 e l’ingresso in convento, il ritratto potrebbe essere stato ritoccato per attribuire all’effigiata le fattezze di Santa Caterina d’Alessandria, con evidente allusione al proprio nome[2].

Nonostante il progredire degli studi e gli interventi di diagnostica e di restauro permangono ancora molti interrogativi sull’identità della giovane raffigurata, su chi ha commissionato a Raffaello questo raffinato olio su tavola, sulla sua destinazione nonché sulla sua storia e l’ingresso nella collezione Borghese.

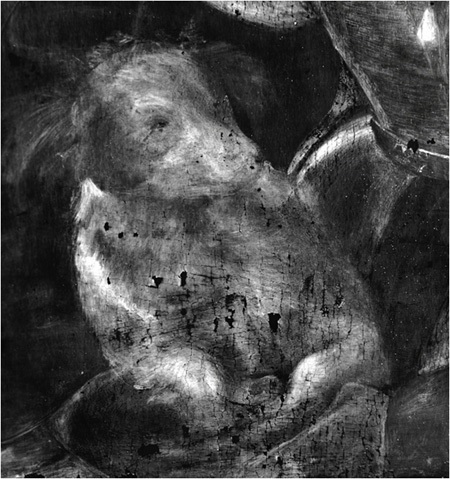

Dama con liocorno: dettaglio del cane

Le radiografie hanno mostrato che precedentemente al posto del liocorno c’era un piccolo cane, foto nel pubblico dominio

Ogni quadro ha una sua origine fisica e mentale, un suo percorso creativo e quando ultimato una sua vita sociale; il suo cammino in ogni fase è condizionato dalla sua narrazione costruita attraverso colori, forme e composizioni. In definitiva possiamo dire che ha una sua storia distinta e differente anche se non autonoma da quella che racconta.

La Dama con il liocorno non si sottrae a queste considerazioni, e la sua vita, sia come quadro che come narrazione, ha molti tasselli ancora da riempire con alcune ipotesi che potrebbero rivelarsi corrette. Per gli studiosi molto probabilmente si tratta di un dono di nozze. Lo si può desumere da alcuni significativi dettagli come le pietre del pendente il rubino e lo zaffiro, che alludono simbolicamente alle virtù coniugali e alla purezza della sposa.

Sin dall’antichità, poi, la perla scaramazza, rimanda all’amore spirituale mentre il nodo che caratterizza la collana d’oro è un palese riferimento al vincolo indissolubile del matrimonio.

Nella conferenza stampa Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, ricorda che: Accogliere la Dama col liocorno conferma il solido legame di amicizia e collaborazione con la Galleria Borghese, simbolo della bellezza e del valore del patrimonio culturale italiano.

Ricorda poi che la rassegna L’Ospite illustre, arrivata alla sedicesima edizione, e la collana editoriale curata da Allemandi testimoniano l’impegno delle Gallerie d’Italia nel promuovere la conoscenza, lo studio e la condivisione di grandi capolavori, offrendo a un pubblico sempre più ampio di studiosi e appassionati occasioni di scoperta. Ha voluto poi leggere quanto scritto da Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese nel suo intervento sul catalogo. … in occasione di questa mostra sono emersi nuovi dettagli sulla storia conservativa, così come nuove ipotesi sulle sue origini e sulla sua datazione: valeva la pena di viaggiare da sola.

Dama con liocorno: dettaglio del liocorno

L’opera appare per la prima volta in un inventario del 1682 che parla di una tavola con donna seduta con alicorno in braccio…di mano incerta.

Ingrandimento di una foto del dipinto

Nel suo intervento la direttrice ricorda che Raffaello dipinge la dama fino alla vita, dipinge le colonne, il cielo e il paesaggio retrostante, ma non porta a termine l’opera. Il quadro, così come lo vediamo oggi, è stato varie volte rimaneggiato. I dati diagnostici hanno rivelato che prima del liocorno è stato dipinto un cane, simbolo di fedeltà, poi modificato anche se non si sa con sicurezza da chi.

Successivamente la nobildonna ritratta, con l’aggiunta di un pesante manto intorno alle spalle e una ruota all’angolo, viene trasformata in una santa Caterina d’Alessandria da un anonimo pittore per rispondere alla nuova morale religiosa che si diffondeva in Europa con la Controriforma[3].

La differenza qualitativa della ruota e del manto e lo sguardo diretto vero lo spettatore spinge già agli inizi del Novecento ad immaginare un ritratto sotto le fattezze della Santa Caterina[4]. È stato Roberto Longhi nel 1927 ad attribuirlo per primo a Raffaello. Dopo le indagini radiologiche effettuate nel 1933[5], tra il 1935 ed il 1936 il dipinto viene trasportato su un altro supporto con un primo recupero nel 1935 ed uno nella sua forma definitiva nel 1960.

È Silvia Ginzburg, docente di storia dell’arte nell’ateneo Roma Tre, a ripercorrere un passaggio importante nello sviluppo artistico di Raffaello: l’incontro con l’opera di Leonardo che porta la sua pittura da una giovinezza quattrocentesca allo stile moderno.

La Dama con il liocorno ha faticato a essere riconosciuta come quadro di Raffaello: illustri studiosi hanno mantenuto delle riserve molto probabilmente perché il dipinto è un’opera di passaggio. Vasari, che riporta come al giovane Raffaello piacendogli la maniera di Leonardo più che qualunque altra avesse veduta mai, si mise a studiarla, sembra sancire l’evoluzione di un artista che a venti anni è impegnato in quel passaggio dallo stile giovanile a quello più maturo.

Un fatto importante è la postilla apposta da un umanista sul margine di un volume delle Epistole di Cicerone, datata ottobre 1503, in cui si cita Monna Lisa, come un’opera di Leonardo non compiuta alla maniera del pittore antico Apelle. Un dato, ricorda la prof.ssa Ginzburg, conosciuto da vent’anni ma che gli studi hanno faticato a registrare e che certifica la data di avvio della Gioconda di Leonardo. Alcuni elementi permettono di riconsiderare l’idea, già formulata nell’Ottocento, di un viaggio di Raffaello a Firenze nella seconda metà del 1503[6].

Dama col liocorno prima del Restauro del 1935 raffigurata con gli attributi di santa Caterina d’Alessandria la ruota dentata e la palma. Anche le mani e il manto appartenevano a una mano diversa e successiva rispetto alla pittura originale, immagine nel pubblico dominio

L’abilità di Leonardo nel legare le figure in composizioni armoniche, inserite in schemi geometrici, la tecnica dello sfumato, la sollecitazione a una continua rielaborazione delle figure e del paesaggio, ripreso dal vero, sono stati insegnamenti ben accolti dal linguaggio raffaellesco, anche se rielaborati con esiti molto diversi. Il mondo simbolico e allusivo di Leonardo è stato sostituito da Raffaello in un’immagine di sobria e decisa eleganza, incentrata sulla cura del dettaglio e l’armonia generale.

Quando lascio la sala e incrocio il corridoio riconosco che le numerose storie, rappresentate nei tanti dipinti che formano la collezione permanente, non hanno avuto le stesse attenzioni dell’ospite illustre. Questa rassegna è iniziata dieci anni fa a Napoli con il Ritratto d’uomo di Antonello da Messina, che, proveniente dal Museo Civico d’Arte Antica di Torino, è stato esposto a Palazzo Zevallos, precedente sede delle Gallerie d’Italia della città. Probabilmente si dovrebbe trovare un modo per rendere quei quadri protagonisti e scoprire le narrazioni che custodiscono.

Nel passare davanti alla fenditura della parete che consente di guardare la Dama di Raffaello non posso sottrarmi ad alcune riflessioni. Quando sono arrivato non conoscendo la storia del dipinto sono stato io a pormi delle domande ora che la conosco ho come la sensazione che sia la Dama a interrogarmi. In un mondo che si basa sulla velocità sono sicuro che la sua articolata vicenda che l’ha trasformata in una santa e ha modificato in diverse occasioni i suoi connotati interessi a qualcuno? Oggi che tutti abbiamo la nostra idea che ergiamo a verità assoluta siamo sicuri di voler ascoltare le ragioni dell’altro?

Non è forse meglio accovacciarci sui nostri bisogni e negare lo sguardo o in un modo ancora più radicale, visto che il nostro palcoscenico è diventato lo spazio social, eliminare l’altro quando non risponde più alle nostre necessità?

Gli strati di pittura possono essere rimossi perché ancora costituiti da supporti primitivi e solidi la babele umana[7], uno spazio che è diventato più dispersivo e caotico sembra creare una confusione di lingue ma anche di idee e propositi. Oggi la babele dell’inconscio rischia di rinchiuderci in un labirinto dell’ego, che rende difficile l’orientamento al suo interno e ne ostacola l’uscita e di conseguenza la relazione con l’altro.

All’uscita, in via Toledo c’è la solita variopinta moltitudine di persone. Alcuni camminano incollati al proprio cellulare, altri passeggiano mentre parlano con chi sta al fianco. Qualcuno ancora ascolta. Forse il labirinto non è l’unica alternativa.

©Riproduzione riservata

gesso nero, 16 x 22 cm, Parigi, Louvre.. Il disegno preparatorio

Foto di pubblico dominio

NOTE

[1] Dalla fine del XII secolo gli elmi dei cavalieri furono ornati di cimieri, appendici colorate e dalle forme fantasiose che permettevano l’identificazione del loro portatore. Introdotti sui campi di battaglia e nei tornei, i cimieri furono presto adottati anche nelle rappresentazioni araldiche. Associati allo stemma familiare, permettevano di distinguere l’individuo all’interno del lignaggio e consentivano l’espressione di messaggi di natura simbolica

[2] Mariolina Olivari, Andrea Mantegna: la Madonna dei cherubini, Milano, Electa, 2006.

[3] Prima del restauro del 1935 quindi l’opera presentava la donna come una santa, con la palma e la ruota dentata, attributi di Santa Caterina di Alessandria. Furono Cantalamessa e poi Longhi a ribadire con forza l’attribuzione raffaellesca corroborata dalla riscoperta del disegno preparatorio con il soggetto originale. Longhi inoltre riteneva che l’autore delle aggiunte fosse stato, nella seconda parte del Cinquecento, il pittore fiorentino Giovanni Antonio Sogliani. L’artista avrebbe ridipinto le mani, il mantello, le maniche del vestito aggiungendo la ruota dentata del martirio. Questi particolari, che pur hanno caratterizzato il dipinto sino al 1935, sono stati eliminati in seguito ad un intervento di restauro molto dibattuto. (Da un articolo di Samantha De Martin del 04/05/2020 per Arte.it)

[4] I dati sono stati ricavati dall’intervento della direttrice Francesca Cappelletti nel Catalogo della mostra Raffaello La Dama con il liocorno Edizione Allemandi 2025 pag. 11,13.

[5] Barbara Provinciali Catalogo della mostra Raffaello La Dama con il liocorno Edizione Allemandi 2025 pag. 59

[6] Catalogo mostra Opera citata pag. 27

[7] Secondo il racconto biblico, Genesi 11, 1-9, gli abitanti di Sennaar decisero di costruire una città e una torre altissima la cui cima raggiungesse il cielo, ma Dio, per punire il loro orgoglio, confuse le lingue, cioè le idee e i propositi di costoro che, interrotta la costruzione della città, si dispersero per il mondo: perciò a questa fu dato il nome di Babele, perché l’Eterno confuse quivi il linguaggio di tutta la terra.