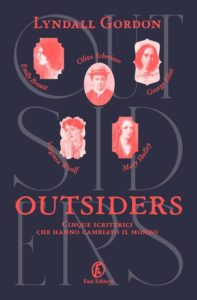

«Vorrei dire agli uomini e alle donne delle generazioni future: vi stupirete che lotte appassionate abbiano ottenuto così poco… ma quello che non saprete mai è quanto abbiamo lottato pensando a voi pur compiendo così poco; e che è stato il pensiero della vostra totale realizzazione e il desiderio di garantirvi una vita più piena a darci una consolazione per l’inutilità della nostra esistenza» è una citazione di Olive Schreiner riportata da Lyndall Gordon in “Outsiders. Cinque scrittrici che hanno cambiato il mondo” da pochi giorni in libreria per Fazi.

Le outsider di cui scrive l’autrice sono Mary Shelley, Emily Brontë, George Eliot, Olive Schreiner e Virginia Woolf, unite nella scelta – di disobbedienza – di sfidare le regole sociali della propria epoca pagandone il prezzo: la condanna morale e il conseguente ostracismo. Intelligenti, brillanti, indomite si ribellarono alle anguste dinamiche che le avrebbero volute sottomesse e accondiscendenti verso un modello di figlie, mogli e madri dedite alla cura della famiglia e la reclusione domestica, esplorarono rapporti e legami vissuti attraverso la necessità di difendere il tempo da dedicare alla scrittura e – per alcune di loro- al lavoro, famiglie allargate con figli di matrimoni precedenti, rapporti difficili con fratelli e sorelle.

Nell’analisi delle biografie e delle loro opere emergono delle similitudini che accomunano alcune delle scrittrici, la prima riguarda una figura che giganteggia, Mary Wollstonecraft madre di Mary Godwin Shelley, che in “A Vindication of the Rights of Woman” (1792) traccia una strada maestra, uno spartiacque tra un prima e un dopo nella concezione del ruolo delle donne nel consesso sociale per cui viene considerata la madre del femminismo liberale, la seconda è l’importanza del genius loci – la brughiera per Emily Brontë e il veld per Olive Schreiner – che rappresentano ben più di un’ambientazione distinguendosi come elemento identitario costitutivo, entrambe le scrittrici scelgono per le loro storie luoghi dove dimora la propria anima, mentre la terza è la sensibilità che trova espressione fisica nell’epidermide: Schreiner avverte sé stessa come creatura nata priva di essa mentre Virginia Woolf si misura con la straziante assenza di una spessa e coriacea pelle di rinoceronte in grado di renderle sopportabile gli urti della vita.

Di questo gruppo di donne fuori dagli schemi l’autrice scrive: «All’inizio della vita di ognuna di loro vedo un “essere d’ombra” che sta aprendo gli occhi. È potente, ma non è stato ancora messo alla prova. Si limita a emergere occasionalmente in una lettera, in una frase di diario mormorata tra sé e sé, sempre nell’improvvisazione, nell’indeterminazione del divergere dal percorso stabilito dalle consuetudini».

Le scrittrici di cui leggiamo compirono scelte di rottura che implicarono emarginazione, biasimo, solitudine, delusione e difficoltà che le accompagnarono per tutta la vita, l’introspezione scandì le loro esistenze diventando la cifra stilistica delle opere, i personaggi cui hanno dato vita incarnano archetipi senza tempo dai quali, oltre le precedenti anche le future generazioni, potranno trarre ispirazione poiché le loro opere sono lo specchio della natura umana e della torbida profondità delle passioni che la contraddistinguono.

Tutte si interessarono agli avvenimenti politici usando la penna per esprimere idee e opinioni, alcune attraverso racconti e romanzi altre – come Olive Schreiner – attraverso l’attività oratoria durante le guerre anglo boere a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

Ognuna fu criticata dagli uomini e allontanata dalle donne quando scelse di avere relazioni non inquadrate da un vincolo matrimoniale, quando non seguì i dettami della moda che la voleva imprigionata in corsetti e crinoline, quando preferì l’essere all’apparire prediligendo la libertà di pensiero alla convenzione.

Donne tenaci che hanno avuto il coraggio di far sentire la propria voce pronunciando pensieri scomodi e sconvenienti: la volontà di non essere sottomesse ma di poter coltivare il proprio talento. Tutte loro furono donne dalla personalità complessa, ricca di sfaccettature, che si strutturò a partire dalle mancanze e i vuoti che avvertivano nelle loro vite.

L’autrice si sofferma sul rapporto che ebbero con le rispettive madri, Mary Shelley, Emily Brontë e Virginia Woolf orfane e le altre distanti da figure femminili nelle quali non si riconoscevano e sul ruolo svolto da mentori che le hanno incoraggiate identificati nelle sorelle Charlotte e Anne per Emily, in George Lewes per George Eliot e in Percy Shelley per Mary cui, aggiungo, George Byron che per lei nutriva tanta stima e considerazione da urtare la suscettibilità di Percy.

Potevano autrici così innovative che affrontavano temi come la violenza domestica di Cime tempestose, l’abisso filosofico del rapporto tra creatore e creato di Frankenstein, la cruda realtà di rapporti familiari asfissianti de Il mulino sulla Floss e la denuncia dei rapporti imperialistici impregnati di sangue nel sud Africa di Storia di una fattoria africana firmare le proprie opere presentandosi come donne?

No, gli editori sapevano che i libri sarebbero rimasti invenduti e così scelsero uno pseudonimo maschile posticipando lo sdegno al momento nel quale questo venne smascherato. Mary Shelley non usò nessuno pseudonimo maschile per la prima uscita di Frankenstein (1818), il libro fu pubblicato omettendo il nome dell’autore/trice ma corredato da una prefazione di Percy Shelley cui molti ne attribuirono la paternità, nell’edizione successiva compare il suo nome e la critica si divise tra gli scettici che continuarono ad attribuire l’opera a Shelley e quanti la dipinsero come una donna “malata”.

Nelle conferenze tenute nel 1928 alle ragazze di Cambridge, divenute poi Una stanza tutta per sé, Virginia Woolf spiega come una donna che voglia esercitare il proprio talento debba poter contare su una indipendenza economica e uno spazio dedicato in cui ritirarsi, condizioni privilegiate che – quando non ereditate alla nascita – le scrittrici si sono conquistate con le unghie e con i denti lavorando duramente.

Tra le cinque scrittrici presentate l’unica di cui abbia studiato a fondo la vita e le opere è Mary Shelley e sebbene concordi con alcuni aspetti della lettura che ne fa Gordon per certi altri nutro convinzioni diverse in merito al rapporto che ebbe con la figura materna, con Percy Shelley, con la sorellastra Claire, il padre William Godwin, con George Byron e sulla genesi di “Frankenstein o il moderno Prometeo” e altre opere da lei scritte, non concordo con la definizione di romanzo gotico poiché ritengo che a Mary si debba la nascita di due diversi generi letterari, quello della fantascienza con Frankenstein e quello apocalittico con L’ultimo uomo.

A Gordon va il merito di aver mostrato il percorso di vita e di pensiero di cinque donne talentuose, determinate e coraggiose che pur di non tacitare il proprio intelletto affrontarono gli strali di una società che ne condannava l’allontanamento dai comportamenti ascrittivi, il suo lavoro rappresenta una preziosa fonte di approfondimento e riflessione.

© Riproduzione riservata

IL LIBRO

Lyndall Gordon

Outsiders. Cinque scrittrici che hanno cambiato il mondo, Fazi

Traduzione di Sabina Terziani

Pagine 384

euro 20

L’AUTRICE

Lyndall Gordon nata nel 1941 a Città del Capo, è autrice di importanti biografie letterarie amate da pubblico e critica, come quelle di Virginia Woolf (Virginia Woolf: A Writer’s Life) e Charlotte Brontë (Charlotte Brontë. Una vita appassionata, pubblicata da Fazi Editore nel 2016). Ha inoltre scritto un’importantissima opera monografica su T.S. Eliot (T.S. Eliot: An Imperfect Life), risultato di vent’anni di ricerca. Gordon ha studiato Storia e Letteratura inglese nella sua città natale e Letteratura americana del XIX secolo alla Columbia University di New York. Oggi insegna Letteratura inglese a Oxford.

Tra #ledisobbedienti sono presenti opere per approfondire argomenti e biografie di scrittrici citate:

a proposito della prima scuola di medicina aperta alle donne: