A breve cadrà l’anniversario della proclamazione della Repubblica napoletana. Il 23 gennaio del 1799, un centinaio di insorti conquistò Castel Sant’Elmo – principale roccaforte di Napoli – dichiarando decaduta la monarchia assoluta dei Borbone e inastando sul bastione il tricolore blu, giallo e rosso. A loro capo c’era un gruppo di brillanti intellettuali, fra cui Eleonora Pimentel Fonseca.

I rivoluzionari si ispirarono agli ideali di libertà, fratellanza e uguaglianza alla base della Rivoluzione francese del 1789 e cercarono nel supporto delle truppe napoleoniche un appoggio concreto per instaurare il nuovo ordine sociale. Alla vigilia di questo importante accadimento storico, condannato alla damnatio memoriae dai restauratori dell’ordine borbonico, abbiamo rivolto alcune domande ad Antonella Orefice, storica, saggista e direttrice del Nuovo Monitore Napoletano, rivista che si ispira all’organo politico rivoluzionario diretto dalla Pimentel Fonseca.

Chi fu Eleonora Pimentel Fonseca?

Una figura poliedrica. Fu una donna, una moglie, una madre infelice, ma fondamentalmente fu un’intellettuale. A differenza della stragrande maggioranza delle donne del tempo, aveva avuto la possibilità di studiare. Lo zio l’aveva avviata agli studi classici. Leggeva moltissimo e traduceva dal latino e dal greco. Queste erano cose poco usuali per le donne dell’epoca, relegate al ruolo di madri, mogli, suore. All’età di ventisei anni – considerata anziana per i canoni dell’epoca – la Pimentel Fonseca fu costretta a sposarsi con Pasquale Tria. Lei si sforzò di affezionarsi a questo personaggio, ma il suo rimase un matrimonio combinato dalla famiglia.

Che rapporto ebbe col marito?

Furono due personalità opposte. Lei era un’intellettuale che a fatica riusciva a staccarsi dai suoi libri, che erano la sua autentica dimensione a differenza dell’ambiente familiare in cui fu costretta a vivere da sposata. Lui era un tenente dell’esercito, rozzo, dal basso profilo intellettuale e morale. Al di là della convivenza difficile, ebbero un bambino che morì sei mesi dopo dalla nascita per un’epidemia virale che portò via moltissimi fanciulli di Napoli. Eleonora venne accusata di essere una madre inappropriata, ma in realtà fu Tria con la sua scarsa cura dell’igiene a contaminare l’ambiente in cui viveva il bambino.

Come fece Pimentel Fonseca a riguadagnare la propria dignità? Nonostante fosse una nobile, conduceva una vita da borghese. Tria era un violento, andava a donne, si ubriacava, si indebitava al gioco. Per le percosse del marito Eleonora non potè avere altri figli. Ebbe due aborti. Nonostante questa cornice angosciante, la Pimentel Fonseca si dimostrò una donna moderna, perché ebbe il coraggio di chiedere la separazione dal marito. Portò il Tria in tribunale, riuscì a separarsi e ripartire da zero, ricostruendosi dalle sue macerie. Riguadagnata la libertà, ebbe modo di ricostruire la sua vera dimensione. Recuperò le amicizie del passato, bandite dal Tria, con gli intellettuali che frequentavano la corte borbonica, ma iniziavano a parteggiare per gli ideali giacobini. Già in passato, da poetessa, Eleonora era entrata nell’Arcadia – luogo in cui si raccoglievano i migliori poeti, letterati e intellettuali dell’epoca – ed aveva avuto modo di conoscere questi ambienti ed innamorarsene. Non era riuscita a trovare l’anima gemella, trovò Tria. Ma poi, riuscì a riconquistare la propria autonomia.

Che rapporto ebbero gli intellettuali con la corte borbonica?

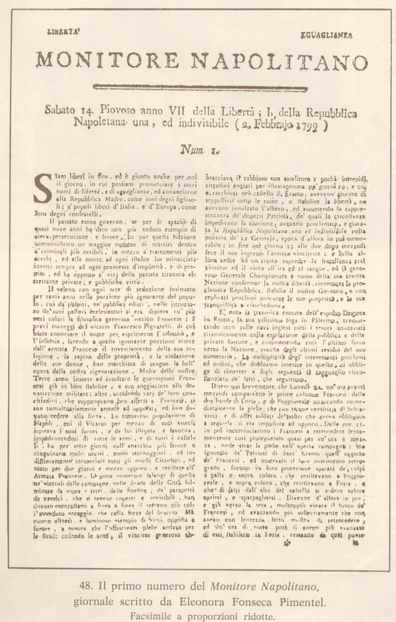

Quando Pimentel Fonseca recuperò la propria dimensione, diventò la bibliotecaria della regina Maria Carolina d’Asburgo ed entrò in quel gruppo di intellettuali che coltivavano l’illusione di poter svolgere un ruolo riformistico presso la corte borbonica, sperando di poter influenzare il re e la regina. Dietro una patina di sfarzo e di lussi sfrenati, limitati alla ristrettissima cerchia della famiglia reale, il Regno di Napoli celava una condizione di profonda arretratezza in cui versava la stragrande maggioranza della popolazione. Dopo i fatti del 1789, questi intellettuali napoletani respirarono gli ideali provenienti dalla Francia e coltivarono l’anelito di abolire l’ancien régime anche nel Mezzogiorno d’Italia. Ma quegli stessi ideali vennero ritenuti troppo pericolosi da Maria Carolina, che aveva perso il senno in seguito alla decapitazione della sorella, Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI. Di lì in poi, delusi dall’atteggiamento reale verso il vento che spirava dalla Francia, convinti ormai che fosse impossibile ogni tentativo di riformismo, gli intellettuali partenopei decisero di dedicarsi anima e corpo alla causa rivoluzionaria. Qualche tempo dopo, la Pimentel Fonseca si ritrovò a capo del Monitore Napoletano, organo politico della rivoluzione, che fu il primo vero esperimento di giornalismo politico delle nostre terre.

Che differenze ci furono fra i rivoluzionari francesi e quelli napoletani?

Ci fu una grossa differenza. I giacobini francesi erano violenti, utilizzarono con disinvoltura la ghigliottina e scatenarono il terrore contro gli aristocratici. I giacobini napoletani furono, più che altro, non violenti e repubblicani. Speravano di dare avvio ad una grande stagione di riforme nel regno. Come dicevo, al principio avevano coltivato fiducia nella regina Maria Carolina, figlia di Maria Teresa d’Austria, che per l’epoca fu una sovrana illuminata. Maria Carolina ebbe un tracollo con Ferdinando IV di Borbone, che si ritrovò ad essere re di Napoli a soli 8 anni con un tutore al fianco, quel Bernardo Tanucci cui venne affidato il compito di mantenere le redini del reame e di perseguire una politica estera filo-spagnola. Ferdinando non aveva una formazione culturale, il padre Carlo andando via da Napoli gli aveva affidato un titolo regale, ma non coltivava alcun interesse verso la sua emancipazione, perché doveva essere sostanzialmente un fantoccio.

Cosa cambiò alla corte borbonica con l’arrivo di Maria Carolina d’Asburgo?

Quando arrivò, la regina spostò l’asse del Regno di Napoli verso l’Austria. Sulla carta, Maria Carolina aveva buone credenziali. Sembrava una sovrana illuminata. Lo stesso fratello Leopoldo II d’Asburgo-Lorena, asceso a Granduca in Toscana col nome di Pietro Leopoldo I, fu il primo in Europa ad abolire in uno stato la pena di morte. Nella loro dinastia, dunque, c’era una predisposizione verso la modernità. Maria Carolina fu una grande bibliofila, non lesse moltissimi libri, ma comunque ne fu proprietaria. Ancora oggi c’è un fondo a suo nome presso la Biblioteca nazionale di Napoli.

Come si consumò la rottura fra intellettuali e i Borbone?

Maria Carolina voleva vendicare la sorella e riversò odio contro i francesi. La regina vide gli intellettuali come terroristi e nel clima di isteria crescente verso gli ideali rivoluzionari, promosse ad ondate una campagna repressiva spietata. L’adesione di Eleonora al giacobinismo fu frutto di una delusione verso la regina e la sua politica. Gli eventi precipitarono quando i francesi promossero la Campagna d’Italia e ne affidarono il comando a Napoleone. Dopo una serie di inarrestabili successi militari, i francesi giunsero a Roma e costrinsero alla resa papa Pio VI. Nel frattempo, nelle retrovie liberate, erano sorte una serie di repubbliche ispirate agli ideali di libertà e uguaglianza, in cui i patrioti rivoluzionari gettarono il seme di un anelito unitario per il nostro Paese. La Repubblica Napoletana non nacque su volontà diretta dei francesi, ma per l’interventismo di Ferdinando IV che, convintosi di poter riconquistare Roma al papa, guadagnando qualche concessione territoriale, mosse il proprio esercito a nord. Affidò il comando della propria armata al feldmaresciallo austriaco Karl Mack, ma la sortita si trasformò in una clamorosa disfatta per l’armata borbonica. Fu così che l’esercito di Ferdinando, ormai in rotta, si trascinò appresso i francesi fino alle porte della sua capitale.

Cosa accadde nel gennaio del 1799?

Prima di arrivare alla proclamazione della Repubblica napoletana, bisogna fare un passo indietro di un mese. Dopo la rotta di Roma, i Borbone, terrorizzati dall’idea dell’invasione francese, con le truppe napoleoniche prossime alla città, svuotarono le casse di stato e si fecero consegnare ori e argenti, caricando tutti i tesori sulle navi dell’ammiraglio inglese Nelson. Il re e la regina scapparono a Palermo, abbandonando il popolo di Napoli all’anarchia. Lasciarono un vicario, il generale Pignatelli, che poco poté per impedire il precipitare degli eventi. Il popolo, da parte sua, sulle prime voleva difendere il regno di Ferdinando. In molti provarono a convincere il re a non partire, ma lui si comportò da vile. Fu così che il popolo prese gusto nell’anarchia. Dal dicembre 1798 al gennaio 1799, si perpetrarono saccheggi, furono aperte le carceri, si verificarono omicidi indiscriminati e regolamenti di conti. La città era in presa al caos e alla violenza. Perciò, quando si sente dire che gli intellettuali fecero un colpo di stato, si afferma una grossa sciocchezza. Per un mese ci fu l’anarchia. Gli intellettuali napoletani vedevano i francesi come dei liberatori e speravano che potessero aiutarli a ristabilire l’ordine, in quanto i lazzari li avrebbero potuti soverchiare nei numeri. Fu così che queste cento persone cercarono di avere contatti coi francesi, perché non avevano un esercito che potesse sedare la rivolta del popolo napoletano. Nel 1799, gli intellettuali riuscirono a prendere Castel Sant’Elmo e il 23 gennaio proclamarono la Repubblica. Il giorno dopo, issando il tricolore, diedero il segnale al generale Championnet e alle sue truppe di entrare in Napoli per riportare la calma in città. Purtroppo, come poi si vide -fatta salva la buona fede di Championnet che venne di lì a poco richiamato in patria- i Francesi da liberatori si comportarono come conquistatori.

Accennavi a un rapporto complesso fra intellettuali e popolo. Cosa avvenne a Napoli e nel Mezzogiorno subito dopo la proclamazione della Repubblica?

La libertà comporta responsabilità. La democrazia era difficile da accettare, soprattutto per un popolo che per centinaia d’anni era stato abituato alla servitù della gleba e assoggettato al potere monarchico. Parlare di libertà e uguaglianza in quel contesto era complicatissimo. Ci sarebbero voluti anni per educare il popolo, ma i repubblicani ebbero appena sei mesi. Oggi paghiamo ancora i danni di allora. Il popolo non aveva accettato la Repubblica, un po’ perché era stato convinto dalla propaganda borbonica, un po’ perché il governo provvisorio non ebbe il tempo materiale di procedere ad alcuni adempimenti decisivi, essenzialmente perché non ebbe il sostegno delle truppe francesi. Nel nostro dialetto è rimasta una traccia di quell’epoca nell’espressione: «Hanno infrancesiato tutto». Tuttavia, questa espressione è fuoriviante e infondata. Ad esempio, si diceva che i Francesi volessero sopprimere le chiese e abolire il culto religioso, ma non andò così.

Qual è la realtà?

Ho fatto uno studio sugli alberi della libertà e ho trovato una marea di processetti matrimoniali della Chiesa col frontespizio aperto dall’espressione «Libertà e Uguaglianza». Le persone si sposavano in chiesa e poi, andavano a danzare e ballare le tarantelle attorno agli alberi della libertà. A dimostrazione che una parte del clero accolse di buon occhio e fu partecipe del nuovo governo repubblicano. Anche San Gennaro ci finì sotto perché il suo sangue venne sciolto innanzi a Championnet e, per questo miracolo, perfino il santo venne accusato di giacobinismo. Il popolo non accettò mai i francesi. Oggi quella difficoltà è rimasta come una traccia indelebile nel divario che persiste fra intellettuali e masse. Quando si vede un docente che si rinchiude in una torre d’avorio e non partecipa la propria cultura alle persone umili, noi riproponiamo questo divario. Nel libro-biografia: “Eleonora Pimentel Fonseca – l’eroina della Repubblica napoletana del 1799” ho provato a esprimermi in un linguaggio molto semplice, non accademico. Insisto su questo elemento perché, all’epoca, i repubblicani parlavano una lingua diversa dal popolo, che spesso non comprendeva i proclami rivoluzionari. Fra i grandi primati del regno borbonico, infatti, c’era un tasso enorme di analfabetismo e, ricordiamolo, non esisteva la scuola dell’obbligo.

diretto da Eleonora Pimentel Fonseca

Che ruolo ricoprì il Monitore Napoletano?

Fu l’organo di stampa della Repubblica. Eleonora Pimentel Fonseca ne venne posta a capo ed insisté molto sulla funzione pedagogica che avrebbe dovuto svolgere verso il popolo. Questo auspicio fallì, perché – per l’appunto – il popolo era in larga parte analfabeta e i lettori divennero solo gli intellettuali. Tuttavia, il Monitore ha rappresentato la testimonianza di quei tempi. Considerando la damnatio memoriae borbonica, difficilmente avremmo saputo cosa accadde, perché vennero distrutti documenti e memorie. Se sappiamo cos’è accaduto, lo dobbiamo a Benedetto Croce e Mario Battaglini, tramite cui abbiamo una cronaca dettagliata di ciò che accadde nel semestre repubblicano. In questo organo di stampa, Eleonora sperimentò un nuovo tipo di giornalismo, dando spazio non solo alla pubblicazione delle leggi e dei proclami del governo provvisorio, ma anche raccontando ciò che accadeva nelle province.

Dove fallirono i repubblicani napoletani?

Non riuscirono a innescare una partecipazione dal basso. La Rivoluzione francese aveva dimostrato l’importanza del coinvolgimento diretto delle masse, senza cui non si sarebbe potuto verificare alcun cambiamento. Senzo popolo, ogni rivoluzione è destinata a fallire. È errato dire che le masse volevano il ritorno del re. Il popolo si voleva autogovernare a modo proprio. La sfortuna dei nostri intellettuali fu la loro lungimiranza. Loro non sognavano soltanto la repubblica napoletana, ma guardavano oltre, all’unità d’Italia e poi, all’Europa. È come se avessero avuto una palla di vetro per quello che sarebbe accaduto 200 anni dopo. Lo stesso Cuoco confermò nelle proprie memorie questo proposito. I giacobini napoletani non guardarono soltanto allo stato di Napoli, coi suoi primati, le sue voragini e miserie. Coltivavano un desiderio universale di giustizia, libertà e uguaglianza. In quel contesto, erano degli alieni.

Il Regno aveva una base economica posata sul grande latifondo, incentrato sul potere feudale e l’influenza del clero. Tra i limiti della Repubblica, ci fu la mancata applicazione della riforma agraria?

Il governo provvisorio non ebbe tempo di attuarla. Lo stesso Mario Pagano, illustre giurista e filosofo lucano, fra le menti più brillanti in Italia in quel momento, tentò di promulgare per conto della Repubblica un progetto costituzionale, alla cui base vi era l’abolizione delle leggi feudali. Sosteneva che se si fosse distribuita la terra ai contadini, questi avrebbero lottato con tutte le forze per difenderla dalle truppe sanfediste del cardinale Ruffo. Questo ritardo nel varare le leggi va indagato anche sotto un altro aspetto. Gli stessi francesi non ebbero alcun interesse a considerarci autonomi. Noi aspiravamo all’indipendenza, loro ci volevano come una colonia. Per quanto Pagano si fosse sforzato di promuovere delle riforme, nacquero malcontenti proprio dalle campagne. Questo dimostra che a Napoli e nel Mezzogiorno vivemmo un processo rivoluzionario alla rovescia, partendo dal vertice della piramide e non dal basso. Al contrario della Rivoluzione francese. In ultima analisi, gli intellettuali non riuscirono a farsi capire dal loro popolo.

Perché i francesi frenarono la spinta unitaria che andava affermandosi fra le neonate repubbliche sorelle sorte in Italia?

Avevano interesse alla conquista. Quando l’esercito fu richiamato da Napoleone, gli intellettuali furono abbandonati a loro stessi. Stavano provando a organizzare un loro esercito, raccolto nella Guardia nazionale, ma non riuscirono nel loro intento. Non avevano convinto il popolo a difendere la Repubblica. Non avevamo difese. Ferdinando IV si incontrò con il cardinale Ruffo, che reclutò banditi e criminali e raccolse adesioni nel malcontento dei contadini. D’altronde, le idee reazionarie, ancora oggi, vanno ad attecchire negli strati sociali più deboli e arretrati, che non hanno difese.

nell’agosto 1799 in piazza Mercato

Che bilancio puoi trarre da storica della Rivoluzione del 1799? Quanto pesa la restaurazione borbonica sull’odierna questione meridionale? Recentemente, ho tracciato un bilancio sui dieci anni del Nuovo Monitore Napoletano, che simbolicamente editammo a partire dal numero 36, proprio per porci in continuità con l’ultimo numero assemblato oltre duecento anni fa da Pimentel Fonseca. In questa disamina, ho tracciato delle linee critiche e autocritiche. Ancora oggi siamo stiamo pagando i danni di quell’ecatombe restauratrice. Lo diceva sempre il compianto avvocato Gerardo Marotta: la rovina del Sud nasce nel 1799, quando i Borbone portarono l’intellighenzia napoletana e meridionale al patibolo. Come abbiamo ricostruito tramite lo studio di fonti storiche, addirittura vi furono atti di cannibalismo sui corpi dei giacobini. La restaurazione ha avuto un peso enorme per tutte le generazioni di napoletani e meridionali successive. Difficilmente colmeremo questo divario. Io sono napoletana verace da generazioni. Ma spesso mi sento impotente davanti a certe cose. Anche adesso gli intellettuali sono isolati. La nostra terra è finita nelle mani delle persone che perseguono la rovina di Napoli e del Mezzogiorno, perpetrando corruzione, malaffare, vittimismo. Eppure, noi siamo figli di quella Repubblica del 1799 e dovremmo studiare di più quel grande tentativo rivoluzionario.

Come spieghi la riscoperta del culto neoborbonico?

Non è una riscoperta. Posso comprendere che esista una corrente di pensiero che cerchi di rivalutare aspetti e cose rimasti nell’ombra. Capisco finanche la rivalutazione che alcuni fanno della figura di Carlo di Borbone, che ci ha lasciato delle attrazioni turistiche, come la Reggia di Caserta o il primo tratto ferroviario voluto dai suoi discendenti, che non erano però opere per il popolo, ma per la famiglia reale. Questa politica dell’immagine in parte c’è tornata utile. Se però si va a rivalutare la figura di personaggi che hanno fatto male alla nostra terra, c’è poco da santificare. Le rivalutazioni devono essere fatte sulla base di documenti veri e da persone qualificate, rifuggendo da usi e abusi di saltimbanchi che prendono stralci di documenti per lucrare. Valga ad esempio una proposta recente portata avanti da alcuni che hanno pensato di issare una statua ai lazzari. Magari gli stessi che si erano macchiati di atti di cannibalismo? Se uno poi considera il pulpito dal quale parlano certe persone e che interessi elettorali abbiano in campo, raccogliendo figure barbine e risultati risibili, ti rendi contro che non bisogna dargli adito. Questi signori fanno un po’ di folklore, ma non si confrontano con la storia vera, perché sanno che verrebbero messi subito a tacere. Quando noi facciamo i convegni, dicono che siamo “quattro gatti”. Ma noi invitiamo istituzioni e rappresentanti che sono all’apice di persone storicamente preparate.

Dopo il processo unitario, Napoli da capitale di un regno venne declassata a realtà di provincia, in un Sud trasformato in colonia del Nord. Guardando all’oggi, che senso ha ricordare Eleonora Pimentel Fonseca e i fatti del 1799?

Se studiamo ciò che è accaduto oltre duecento anni fa, la storia dovrebbe essere maestra di vita. Lo dicevano anche Cicerone e Montanelli. Chi non ha memoria, non ha futuro. Ma se la storia insegna e non ha scolari, siamo condannati all’oblio e all’arretratezza. Il processo unitario non ci ha messo al passo della modernità, è vero. Ma questo è accaduto non solo per il fatto di essere stati trattati come una colonia, ma anche per colpa nostra e delle nostre classi dirigenti, formatesi nel dopo-restaurazione borbonica. Da Napoli e dal Sud abbiamo avuto intellettuali e politici importanti, che hanno contribuito a governi nazionali e a movimenti culturali mondiali. Eppure, le migliori menti sono rimaste isolate. Purtroppo, è venuto consolidandosi un modello ispirato, anziché all’emancipazione delle persone allo stato assistenziale. C’è gente che fa male al proprio popolo e profitta di queste situazioni. Io credo ci sia un’involuzione pazzesca. Siamo ancora in tempo per invertire la rotta, ma c’è bisogno del protagonismo attivo di noi tutti. Non possiamo abbandonarci al vittimismo. La cultura è l’arma più potente per conquistare l’uguaglianza e la libertà.

©Riproduzione riservata